- ホーム

- 難病情報

- 難病情報誌 アンビシャス

- 難病情報誌 アンビシャス 273号

難病情報誌 アンビシャス 273号

最終更新日:2025年02月03日

表紙は語る

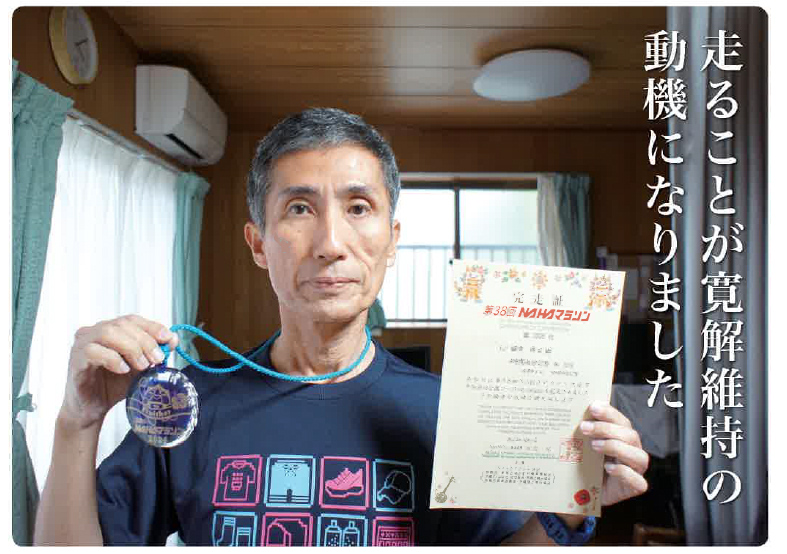

走ることが寛解維持の動機になりました

國吉 房也(くによし ふさや)さん

クローン病

私は患者歴36年のクローン病患者です。健康のために始めたジョギングにハマり、病気と付き合いながらフルマラソンを完走するまでになった経緯を紹介します。

大学卒業を翌年に控えた1988年9月ごろ、それまで感じたことのない腹痛が始まり、下痢と微熱が続き食欲も減退し体重がどんどん減っていきました。最初に受診した病院で「過敏性腸症候群」と診断され薬を処方されたものの症状の悪化は進み、琉大病院での大腸内視鏡検査で大腸型のクローン病と診断され12月に入院しました。当時の治療は腸を安静にするため鼻から胃に入れたチューブを通してエレンタール(成分栄養剤)を摂ることとサラゾピリンなどの服薬で完全に絶食。主治医からこの病気は完治させる治療法がないと説明を受け落胆しました。

幸い寛解導入できて翌年2月に退院し、大学は卒業できましたが内定していた県外の会社への就職は、長時間のエレンタール経鼻摂取や絶食の状態で働ける自信がなく辞退しました。

退院後もエレンタールの経鼻摂取は続けましたが低残渣食が取れるようになり、寛解が続いたので翌年に就職できました。しかし飲み会の機会も増え次第に食事制限が緩くなりました。そんな中、職場で受けた運動能力テストで年齢の割に心肺機能が弱いと診断され、毎日ジョギング1.5kmの改善メニューを提案されました。ところが私は運動が苦手で、クローン病診断後は体力の消耗は体に悪いと勝手に思い込み、心肺機能は気になりましたがスルーしていました。

その翌年、ジョギング好きな上司から当時開催されていた「なんぶトリムマラソン」に出ないかと誘われました。迷いましたが心肺機能のことが頭をよぎり、思い切って10kmコースに参加を決めました。練習は毎日走るのが面倒なので4~5日に1回、2kmから始めました。最初は筋肉痛や疲労がきつくいやいや走っていたのですが、5回目ごろからそれも軽くなり少しずつ練習の距離を伸ばした結果、大会は無事完走でき、達成感とともに走ることへのハードルが下がり、その後もジョギングを続けました。

しかし、寛解に気を許し食事制限を怠ったツケが回り症状が再燃。症状は発症時と異なり、小腸が炎症で狭くなりギュルルルと大きな腹鳴が頻繁にあり会議中は恥ずかしかったです。その後狭窄の影響で小腸が膨れ圧迫され、痛くてジョギングどころではなく、痛みの軽減のため背中を丸めて歩くようなり1999年8月に入院。鼻からイレウス管を挿入されたものの狭窄は改善せず、翌月に小腸の狭窄部を2箇所切ってつなぐ手術を受けました。

退院後初めての血液検査で中性脂肪の数値が正常値をわずかに超えていたので「入院中はIVH(中心静脈栄養)とエレンタールだけなのに、なぜ中性脂肪が高い?」と主治医に聞くと「運動不足だよ」と笑われました。確かに入院中は運動できないけど、絶食でも中性脂肪が高くなる自分の体への憤りと、中性脂肪を下げて主治医を見返したかったことからジョギング再開を決意しました。目標は2年ぶりの「なんぶトリムマラソン」10kmコース。退院後間もなかったので散歩から始め、大会の1か月前から体調に留意しながらジョギングを再開し2000年3月の大会は無事完走。その後の血液検査で中性脂肪も正常値になり調子に乗った私は健康オタクが高じ、ジョギングを続ければいつかフルマラソンも走れるのでは?と野望を持ってしまい、練習しないと物足りないと感じるほどジョギングが生活の一部になりました。

翌年(2001年)の「なんぶトリムマラソン」は20kmを完走し、NAHAマラソンに参加申し込みしたものの胆石の痛みで参加を断念。2002年は初出場したものの32kmの第2関門を超えた後に足の痛みに耐えられずリタイア。リベンジをかけた2003年はNAHAマラソン3週間前に参加した「中部トリムマラソン」20kmを完走した夜に下血が始まり翌日に入院し、またしても参加断念。右下腹部の鈍痛が以前から続いていたことが原因でしたが、マラソン練習も影響したのは明らかで戒めになりました。

そして2004年、39歳で初めてNAHAマラソン完走。その後は概ね寛解維持でき昨年のNAHAマラソンも含め、これまで完走したフルマラソンは27回(おきなわマラソンも含む)になります。

これまでマラソン大会に出場・完走できたのは症状再燃による中断がありながらも練習を継続できたから。そしてこれまでお世話になった主治医をはじめ医療関係の皆様、在職当時の上司や同僚と家族の支えで寛解を維持できたからであり感謝しています。走ることが寛解維持の動機になったことは私の療養生活において結果的に良かったと思います。

しかし昨年のNAHAマラソンは完走したものの、直後に軽度の熱中症になり体力低下を感じました。また過去には大会当日にお腹が緩くなり、スタート前に用を足したのにレース中に便が漏れ、完走してもがっかりした事が何度かあり、その度にマラソンはやめようかと考えたこともありました。それでも寛解と健康維持のため、完走できなくなるまではフルマラソン参加は続けたいと思っています。完走できなくなればハーフマラソンで、それも完走できなくなれば普段のジョギング…と、距離を縮めながらもジョギングは続けたいです。

語者プロフィール

國吉 房也(くによし ふさや)さん

1965年 糸満市生まれ

【目標】県外のマラソン大会に出場する

【趣味】映画鑑賞、読書、パソコンで音楽(らしいもの)を作ること

【夢】エジプト旅行(ピラミッドを生で見たい)

2024年12月の報告あれこれ

八重山地区電源確保

12月9日、10日石垣市と竹富町へ八重山保健所の保健師と同行し、在宅で医療機器を利用しながら療養する難病患者や、小児慢性特定疾病児童の個別訪問をしました。八重山地区は沖縄の中でも台風被害が多く、昨年の台湾地震による津波避難もあり、自然災害リスクの高い地域の一つです。災害時の電源確保を中心に家具の固定や備蓄などについて説明させていただきました。離島への支援はなかなか機会が少ないので、今回は良い機会となりました。また、昨年AWWA(米国福祉事業協会)から寄贈された蓄電池についても2台を竹富町へお届けすることができました。

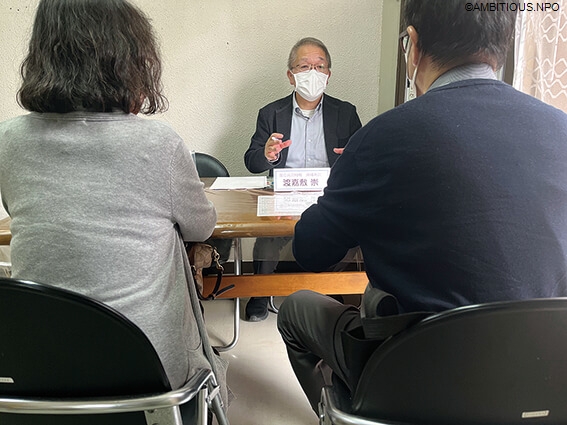

神経系疾患・消化器系疾患 医療相談会開催

12月13日に神経系疾患(沖縄病院 渡嘉敷崇先生)、14日には消化器系疾患(浦添総合病院 金城福則先生)の各難病専門医師をお迎えし医療相談会(無料)を開催しました。相談をした患者や家族に相談会終了後アンケートのお願いをしています。アンケートでは、「ゆっくりお話できて、安心しました。」など、おおむね「満足」とお答えいただく結果が得られています。普段かかりつけ医に相談するにも、予約した外来時間ではゆっくり話すことができないと感じる方は多いのではないでしょうか。医療相談会の30分の個別相談では、事前にアンビシャス相談員と相談票を作成し、担当医師へお伝えさせていただいております。相談会に携わってくださる医師のご協力に感謝いたします。

12月のご寄付

12月も、多くの皆様よりご寄付を頂戴しております。有限会社麦飯石の水様の新都心店、小禄店、津嘉山店、本店、愛知店、高原店、みどり町店、石川店の各店頭に置いていただいている募金箱より合計で6万3895円のご寄付をいただきました。また、首里キャッスルライオンズクラブ様より5万円他個人の皆様からもご寄付をいただいており、アンビシャスの難病支援活動の大きな力となっています。今後も皆様のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

アンビシャスメモ

保健所スケジュール

各保健所、12月の予定はございません。

【北部保健所】 Tel:0980-52-2704

【中部保健所】 Tel:098-938-9883

【南部保健所】 Tel:098-889-6945

【那覇市保健所】 Tel:098-853-7962

【宮古保健所】 Tel:0980-72-8447

【八重山保健所】 Tel:0980-82-3241

RDD2025(世界希少・難治性疾患の日)・「難病と診断されたとき」に役立つしおりを一緒に作成しませんか!? コラボ企画

2024年のRDD及び「難病の日」のイベントでは、沖縄県内の難病患者さんと家族、支援者は、コロナ明けに再度繋がる機会を持ちました。

出会いと繋がりを大切にして、一緒に力を合わせて何かできないかと、まだ出会えていない難病患者さんと家族、支援者が困らないようにと、この1年「難病と診断されたときに役立つしおりを一緒に作る」活動をして参りました。

2025年のRDDでは、この「難病と診断されたときに役立つしおり」の経過報告を下記のとおり予定します。途中段階の今、是非ご意見ご感想をお聞かせください。

【プログラム】

14:00 ご挨拶・プロジェクト紹介(照喜名センター長)

14:05 スケジュール・グランドルール説明(相談員 滝)

14:10 自己紹介(参加者)

14:30~ 途中10分休憩(参加者)

しおり作り経過報告と意見交換【グループワーク】医療者と良い関係を作るには

※内容は変更となる場合がございます。

15:50 今後について(相談員 滝)

【日時】2月27日(木)14:00~16:00

【対象】どなた様もご参加いただけます

【参加費】無料

【那覇会場】沖縄県立博物館・美術館(博物館講座室)

【宮古会場】宮古保健所

【八重山会場】八重山保健所

【オンライン会場】Zoom

【お申込・問合せ先】

沖縄県難病相談支援センター(認定NPO法人アンビシャス)

TEL:098-951-0567(平日10:00~16:00)

【締切】2月17日(月)

【主催】沖縄県難病相談支援センター

※ご参加は、QRコードからお申し込みください。

申し込みフォーム

こころの現場から

価値

臨床心理士 鎌田 依里(かまだ えり)

自分にとって「価値のあるもの」とは何ですか。ある人は「お金」と言うかもしれませんし、さらに「今は円安だから〇〇は価値がある」と考えているかもしれません。またある人は「健康」というかもしれません。ある人は「平和」だったり「代り映えのない日常」というかもしれません。ある人にとって価値あるものは「社会的な評価」かもしれません。そして、これは大変残念な場合ですが「人の泣き顔」を見ることに価値があるという人もいます。

このように〈自分にとって価値のあるものは何ですか?〉と問われた際に、皆、異なるものに対して価値を見出すことが当たり前です。また、自分が想像もできない相手の言動に驚愕することも珍しいことではありません。にもかかわらず、私たちはなぜか「自分にとって価値のあるものは相手も同様に価値があると思っている」という前提で生きています。だから人との間に誤解や軋轢が生じ、様々な形の争いが生じるのはないでしょうか。

〈何に価値を置いているか〉が異なるからと言って、敢えて争う必要はあるのでしょうか。「自分と相手との価値観は違うことが前提」という認識をもつのはいかがでしょうか。もしも自分にとっては価値のないものであって、相手にとってはとても価値があるものであった場合「なるほど、そうなんだね」とサラリと相手が価値を置いている物事を認めて受け流すことができれば、もっともっと人間関係は穏やかなものになるでしょう。そういうことを皆ができるようになれば、例えば「人の泣き顔を見ることに価値がある」と考え相手を意図的に傷つけるような人は減っていくと考えます。すべての人が等しく尊重しあう社会になってほしいものです。

つぶやきチャンプルー

復讐心がエネルギーになる

著:照喜名通

今年の2月14日でアンビシャスは法人として23年目になります。ここまでご支援して頂いた方々にお礼を申し上げます。また、アンビシャスの迫幸治理事長には、ご多忙のなか、設立前から今日まで多大な資金と運営面でもご助言くださり感謝しています。私の母曰く「迫さんに足を向けて寝てはいけないよー。」と言われています。アンビシャスの立ち上げ前、私はクローン病友の会の会長を務めていました。その時に出会った膠原病友の会の沖縄県支部長(初代)と互いに抱えている苦労を共有でき意気投合しました。他の難病患者団体を探しても沖縄に存在せず、他府県と比べても遅れていました。そこで沖縄での難病センター設立構想が夢物語のように生まれました。やがて支えてくれる人々が現れて、思い描いている夢が現実になることを体験したのを機に、団体名をアンビシャスと命名し設立が具体的になってきました。

そのような折に、膠原病友の会沖縄県支部長に連絡しても連絡が取れなかったので、保健所に問い合わせしたら彼はご逝去されていました。その時、悲しみ、難病に対する怒りを感じ、難病を恨みました。難病に復讐してやる。復讐のやり方としては、難病になっても自分らしく生き、夢や希望を追いかけること、それを支えることがその方法であり、アンビシャスの使命だと考えています。まだまだ充分な活動はできていませんが、皆さまのご支援とご鞭撻をお願い申し上げます。

シリーズ 「患者学」第118回

魂のらせん階段の受容(甘受)を再興する

慶應義塾大学 名誉教授 加藤 眞三著

ドイツの心理学者エリカ・シューハルト博士は世界の闘病記3000冊以上を対象に分析する中で、病という人生の危機に直面した人の心理状態を魂のらせん階段として表現しました。

魂のらせん階段は、

第1期 不確かさ:「いったい何が起きたのだろう」、

第2期 確信:「そうだ、だがそんなはずはない」、

第3期 攻撃性:「なぜ、このわたしが」怒りを周囲にぶつける、

第4期 折衝:「もしそうならこうに違いない」 何か良い方法はないかと探し求める、何かにすがろうとする状態、

第5期 うつ状態:「なんのために…すべては無意味か」を経て、

第6期 甘受(受容):「今ようやくわかった」にたどり着き、さらに、その後に、

第7期 活動:「これをやろう」、そして

第8期:連帯「一緒に対処しよう」

へ至るというものです。

「なぜ、このわたしが」という問いに頭が支配されている時期には、周囲に攻撃的になったり、うつ状態になってしまいます。過去を振り返ることで、病気になったことの原因を探ろうとしたり、神や運命を恨むことになります。しかし、そのような疑問を持っても必ずしも原因が見つかるわけではなく、原因があったとしてもその原因を取り除くことができない場合も多いのが現実です。そして、神や運命を恨むことにより、その人はさらに不幸を感じることになってしまいます。つまり「なぜ、わたしがこんなことに」の疑問は、疑問の設定そのものが間違っていることになります。

自分が人生をかけて魂の底から願っていることは何なのか、神からはどのようなことが呼びかけられている(calling)のかを知ろうとすることが祈りの本質だろうと思います。そうであれば、その祈りは、過去に目を向けることではなく、今できることに意識を向ける力になります。祈りが、自分の魂との対話であれば、それは他人や専門家に任せるものではなく、自分自身で行うべき行為になります。

そして、訪れた危機の意味の理解は、受容(甘受)に至る前に得られるのではなく、受容して活動が始まった後に初めて得られることになります。結局、祈ろうとすることにより活動が始まり、活動が始まることにより危機が自分に訪れたことの意味が見えてくることになるのです。祈りは、超越者(神、ハイヤーパワー、宇宙、いのちの源)との対話、そして自分の核となるもの、すなわち魂との対話にあたるのです。

わたしは、このシューハート博士のらせん階段を患者会などで紹介してきました。多くの患者さんから共感や賛同を得られたことより、これが人間の心理状態の真理なのだと確信してきました。患者さんの周囲の人はこのことを知るだけで、患者さんの状況を受け容れやすくなります。怒りや攻撃は本来自分に向けられたものではないことを知ることができます。

危機に直面した本人にとっても、おそらく、このらせん階段を知ることにより自分自身を俯瞰的に見ることができるのではないでしょうか。そして、祈りの意味と祈ることの重要性を知ることができれば、受容から活動・連帯へと進みやすくなるのではないかと思います。

参考図書

エリカ・シューハート『なぜ わたしが?:危機を生きる』長崎ウエスレヤン大学研究叢書1 2011年

エリカシューハルト『このくちづけを世界のすべてに ベートーヴェンの危機からの創造的飛躍単行本』アカデミア・ミュージック 2013年

- 慶応義塾大学看護医療学部

名誉教授 加藤 眞三 - 慶應義塾大学名誉教授。上智大学グリーフケア研究所研究員。

患者と医療者の協働関係を作り上げることをテーマに公開講座「患者学」や著作 等を通じ、患者も自ら積極的に医療に参加する啓発活動に取り組む。

加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための健幸教室」

加藤先生の最新書籍:肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社:ビジネス社

患者団体からのおたより

日本ALS協会沖縄県支部より「交流・勉強会の報告」

12月15日に沖縄市武道館にて日本ALS協会沖縄支部の交流勉強会を開催いたしました。

今回開催の内容としましては、

①透明文字盤によるコミュニケーションの取り方、使い方について

②新薬のロゼバラミンについての情報共有

こちらの2点について説明や実際に文字盤使用をして頂きました。今回は当事者、ご家族に限らずALS当事者の周りのサポーターの方々にもご参加頂き、1人でも多くの方がALS患者とのコミュニケーションを取れる様に透明文字盤の使用について学んで頂きました。今後は定期的な集会、勉強会、情報共有を行い、患者とそのご家族の「情報の孤立」を少しでも軽減できる様活動を進めて参ります。

日本ALS協会 沖縄県支部 支部長 眞榮田 純義

沖縄サルコイドーシス友の会より「交流会の報告」

一年ぶりに、那覇市保健所の3階の会議室をお借りして、12月8日に行いました。参加者は男性3名、女性3名で、ほかアンビシャスの照喜名さんが参加して頂き、合計7名の参加でした。今回は役員の交代の話し合いと、次回の集会の曜日の確認と自己紹介をしながら、各自の病状の状況と病歴、不安、苦悩、今後の姿勢を発言して頂きました。症状が様々で、同じ症状の場合はその経験から得た自身の体験を語り合い、聞き合い、その対処方法、かつ向き合う姿勢、知らなくて不安だった同じ症状の方々の情報を知り、不安をかなり解消できたようでした。

患者会においては、自分と似た症状の方の経験話、現在の通院および治療状況を知ることで、かなり気持ちが楽になり、病に向き合う勇気をもらえたと思いました。参加者は全員来て良かったと、またぜひ集まりたいとの意見をいただきました。サルコイドーシスは、専門の医師も少ないのが現状で、また日本国内では84番目の指定難病で、なかなかその病の治療法も解明されておらず、であるがゆえに、同じ症状の患者同士の経験から得た情報交換こそが、またある意味精神的な薬になると私は痛感しております。しかし、その集いも様々なおのおのの事情から、時には煩わしさを感じたり、参加する気持ちが無くなったり、ブランクも当然生じて当たり前です。当会は、参加、退会、再参加が自由な会です。情報が知りたい、不安を和らげたいと感じた時はいつでも、自由に出入りしてください。参加はいつでもウェルカムです。

沖縄サルコイドーシス友の会 会長 仲榮眞 仂

今月のおくすり箱

抗生物質は治ったら止めて良い?

沖縄県薬剤師会 宮里 威一郎

皆さんは風邪をひいた時「抗生物質を飲めば早く治る」と思っていませんか?実は、抗生物質は細菌を退治する薬なので、風邪やインフルエンザなど細菌よりずっと小さいウイルスによる疾患には直接の効果はありません。ですが、体力が落ちていて肺炎などのリスクがある場合などに医師の判断で処方されることがあります。

処方された抗生物質は、副作用など特別な事情がない限りは、指示通りに決められた期間、決められた量を服用することが大事です。症状がなくなったからといって服用を中断してしまうと、生き残っていた菌がまた増えてしまうことで症状がぶり返してきたり、その薬の効きにくい耐性菌を生み出す原因になってしまいます。

菌が耐性をつけていない新しい薬を開発するには、とてつもないお金と時間がかかります。そのため、耐性菌を生み出さないことが世界でも大きな課題になっています。ですから、抗生物質は必要な時に、正しく使うことが本当に大切です。もし、抗生物質について不安なことや分からないことがあれば、お近くの薬剤師にご相談ください。

アンビシャス広場

~エッセイ~ 「とにかく…」 渡口 正さん(ALS)

令和3年12月、私の主治医だった沖縄病院の藤崎先生が眠剤(睡眠導入剤)を処方してくれたお陰で、快眠生活を取り戻し穏やかな旧正月を迎えた私だったが、令和4年3月、白昼、自家用車内で、突如、めちゃヤバ圧迫感に襲われ、身体じゅうから不快な汗が噴き出してきました。

僅かな時間でさえ自家用車の密閉空間が耐えられず切羽詰まった私は、娘にすぐ沖縄病院へ連絡をとり、街の心療内科への受診許可を取るよう頼み、何とか受診許可を取り付けてもらいました。

尋常じゃない心理状態のまま自家用車の窓を全開にしたまま、自宅まで辿り着いた私は、翌日土曜日、心療内科を受診しました。問診票を手にした先生は、いきなりどうやって死にたいかと質問してきたので、「睡眠薬」と即答し、「とにかく、抗うつ剤でも何でもいいから、早く処方して」と懇願しました。

先生が速攻処方してくれたお陰で、私の心は穏やかな夕凪を取り戻し、メンタル障害を経験してよかったと思いました。

※このコーナーの寄稿者(故)渡口正様より生前にお預かりした原稿は、ご本人の意向により最後まで掲載いたします。

お勧め映画/DVD情報

1)リメンバー~記憶の彼方へ~ 2015年作

飛び抜けた記憶力を持つ少年が、父親の逮捕により、裁判の再審のために、弁護士となり、また、父親を陥れた組織と戦っていく。

韓流ドラマに疎い私でも、見応えのある全20話の作品でした。

2)Get Ready! 10話 2023年作

TBS系列 10話からなる、ひと味違った医療ドラマ。

病院では行わない手術おこなう、仮面ドクターズ。

仮面ドクターズの正体を捜査する警察など、その手術は正義か悪か。

天才的な技術を持つ執刀医に妻夫木聡、患者との交渉人に藤原竜也、敏腕看護師に松下奈緒。

★渡久地 優子{進行性骨化性線維異形成症(FOP)}★

……カラーセラピーやパワーストーンも好きで、時々、ネットで見てます。

今月の占い

- 牡羊座 3/21-4/19

ゆっくり出来る時間を

☆リフレッシュ法:歌唱 - 牡牛座 4/20-5/20

美味しい物で栄養を

☆リフレッシュ法:飲食 - 双子座 5/21-6/21

身の回りを綺麗に

☆リフレッシュ法:断捨離 - 蟹座 6/22-7/22

睡眠は健康の元

☆リフレッシュ法:睡眠 - 獅子座 7/23-8/22

家でもお洒落して

☆リフレッシュ法:スキンケア - 乙女座 8/23-9/22

自己スキルの向上を

☆リフレッシュ法:読書 - 天秤座 9/23-10/23

趣味を増やし楽しんで

☆リフレッシュ法:ネット観覧 - 蠍座 10/24-11/21

有難うを広げて

☆リフレッシュ法:散歩 - 射手座 11/22-12/21

無理をせず休息を

☆リフレッシュ法:音楽鑑賞 - 山羊座 12/22-1/19

身だしなみに注意

☆リフレッシュ法:お風呂 - 水瓶座 1/20-2/18

思いやりと気遣いを

☆リフレッシュ法:ドライブ - 魚座 2/19-3/20

ゆとりを持って行動を

☆リフレッシュ法:仮眠

編集後記

今月の「表紙は語る」にご寄稿いただいたのは、國吉房也さんの体験談です。私と國吉さんの出会いは長く、国吉さんは食事制限のある難病を抱えながらもスタミナを使うマラソンを完走することが出来るアスリートでありお手本の一人でもあります。しかし、今の状態になるまでの苦労をはじめて知りました。國吉さんの発症時期は36年前とかなり昔の治療であり、現在の割と良く効く治療が無い状態での苦悩と頑張りが凄さを増して表現されています。個人的に同じ病気を抱える私にとっても頼れる存在です。

2月は一年で一番寒い時期です。難病によっては寒いと悪化する疾患もあり、沖縄に避難したいという声も聞きます。避寒地としての沖縄でありますが、長く住んでいる私はやはり寒いです。また、もうすぐ花粉症の季節でもあります。花粉症対策でこの時期になると沖縄で過ごす方も居るので、いい所に住んでいると改めて客観的に感じています。

来月は年度終わりの月です。進学、就職、決算時期など多忙な時期に向かっています。表紙の國吉さんのように、一歩一歩前進していくことで病状も良い状態を保てると思います。

文 照喜名 通

Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.