まとめ|シリーズ 「患者学」

NO.085(228号):患者中心の医療って何だろう?(第6話)

慶應義塾大学 名誉教授 加藤 眞三著

患者中心の医療では、患者さんのものの見え方、とらえ方が1人1人違うということが前提となります。つまり、人々に多様性があることを、医療を提供する側も提供される側も十分に理解していなければ実現することはできないのです。今回は、多様性について考えてみます。

最近、SDGsという言葉をよく耳にするのではないでしょうか?「SDGs(エスディージーズ)」とは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。2015年に国連で決められた、国際社会共通の目標として掲げられたものです。17の項目があり、それぞれの国によって達成目標は異なりますが、その根底にある思想は、多様性を受け容れる社会にしようということです。

さて、多様性を受け容れようといわれて、頭では理解をしていても、本当は多様性があることなど認めたくない人も多いのではないでしょうか?そんな時、私は青と黒のドレスの写真を見てもらうことにしています。この写真は、2015年頃にネット上で話題になったものです。

何人かのグループの中でみせると、このドレスが、青と黒に見える人と、白と金色に見える人に分かれます。私には青と黒にしか見えないのですが、白と金色に見える人にとっては青と黒に見えるといわれて驚くことになります。お互いに、ええー本当にそう見えるのと狐につままれたような顔をするのです。

なぜ、人によってこのような差が出てしまうのでしょうか?それは、網膜で見た像の色を脳で認識するまでの間に補正が働いているからなのです。その補正のやり方や度合いがそれぞれの人の生育歴によって異なるからと考えられています。具体的には、逆光で見ているととらえる人と順光で見ているととらえる人によって異なるパターンの色の縞として認識してしまうのです。

これは色の識別に関する一つの単純な例ですが、同様のことは、色々な状況で起きます。例えば、あるものを失うという事件がおきた時に、それを不幸(悲しい出来事)ととらえる人と希望(これから何かを変えられる)ととらえる人がいるのです。あるいは、外出時にみた天気予報が降雨確率30%と告げたときに、傘を持っていく人と、それなら傘は要らないと、持っていかない人がいます。それ位、人のとらえ方と行動の仕方は異なるのです。

医療においても、患者さんの1 人1人によって、同じ病気であってもとらえ方やそれに対する対処の仕方は異なってきます。それは、その人の育った時代、土地、環境、教育、得ている知識、今までに出くわした事件など、様々な要因が異なるからです。

だからこそ、その人にあった医療を選ぶ、あるいは療養生活を送るためには、患者さんの側から自分の言葉を発信しなければならないのです。もちろん医療者の側にもそれを聴こうとする態度が必要です。それは、万人にあう一つの解答があるわけではないためであり、その人に合う解答をみつけ出すために、対話が必要となるからです。

- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 慶應義塾大学名誉教授。上智大学グリーフケア研究所研究員。

患者と医療者の協働関係を作り上げることをテーマに公開講座「患者学」や著作 等を通じ、患者も自ら積極的に医療に参加する啓発活動に取り組む。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」連載配信中!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366

加藤先生の最新書籍:肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社:ビジネス社

NO.084(227号):患者中心の医療って何だろう?(第5話)

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

患者中心の医療について考える時、一番大切になるのは患者さんが主体性を取りもどすことではないかと思います。主体性を取りもどすというのは、あなた任せにせず、自分の人生は自分で決めて歩むことです。

日本の心身医学(心療内科)の創始者である故池見酉次郎氏(九州大学元教授)は、中川博士とともにがんの自然退縮例を研究・報告し、国際ストレス学会よりハンス・セリエ賞を贈られています。ちなみに、ハンス・セリエ博士は生体に加えられた刺激が心身に非特異的な反応をおこすというストレス学説を唱えた世界的に有名な学者です。病気の多くはこのストレスによる反応と見ることもできるのです。

特別な治療をせずにがんが小さくなったり治癒してしまうという自然退縮は500から1000例に一例はあると考えられているそうです。池見教授は、74人のがんが自然退縮した患者を対象に研究し、精神生活や生活環境を詳しく分析できた31人をまとめました。そして、31人中23人(74パーセント)には、がんと知った後に人生観や生き方の大きな変化があったことを報告しています。

23人の中7人はかねてから人間的成長度の高い人や真に宗教的な生き方をしてきた人たちであり、がんの告知がきっかけに、永遠の命へのめざめを自覚したそうです。5人は、信仰をもっていた人たちの中で、がんの宣告により信仰の対象としていた教祖や神仏に自分のすべてをまかせきるという全託の心境になったとされます。また、5人は家族からのサポートや周囲の人の温かい思いやりに包まれて主体的な生きがいのある生活へ転換が起きた人であり、6人は生きがいのある仕事に打ち込んでいった人であったそうです。このように、がんの自然退縮が観察された人の約4分の3で、生きがい、生き方に大きな変化があったというのです。池見教授はこのような生き方の大きな変化を実存的転換と名付けています。

私の経験でも、その数は多くはありませんが、悪性腫瘍が治療もしないのに退縮した例を10人程みています。そのうち二人は、ともに宗教者として高い地位にある人で、がんの告知や治療の説明を受けた後に、そのことを受け止め、自分自身で積極的な治療は受けないことをきめた人でした。しかし、それ以外の人は、必ずしも宗教とは関係はありませんでしたが、病気を悲観的にとらえず、むしろおおらかにとらえて生活を楽しんでいる人達でした。

がんの自然退縮や難病の自然治癒を望んで、自分で意識的に実存的転換を起こそうとしても、そのこと自体が難しことでしょう。おそらく、標準的な治療で治療効果が得られる確率よりも低いでしょう。しかし、このような事象があることを知っているだけでも、わたしは患者さんやその家族、そして医療者にとって有意義ではないかと思います。進行したがんであっても、予想ができないような良い経過をたどる人がいることを知っているだけで希望が生まれます。患者さんの生き方だけでなく、家族や医療者にとっても患者さんとの接し方が変ってくるのではないでしょうか。

(参考文献)

池見酉次郎「ヘルス・アート入門―身心セルフ・コントロールの展開」 創元社 1995

- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」連載配信中!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366

加藤先生の最新書籍:肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社:ビジネス社

NO.083(226号):患者中心の医療って何だろう?(第4話)

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

医療において、素人が口出しをすべきではない、専門家に任せておけば良いと考えている人は多いのではないでしょうか。

前回は、生活習慣病において、生活習慣を変えていくことが治療の根本となるために、患者が主体的に参加する医療が必要となることを述べました。今回は、難病において、患者が専門家の1人として医療に参加することの意味について考えてみたいと思います。

難病について

難病は薬の投与によって簡単に治癒する病気ではありません。かつて、C型慢性肝炎も難治性肝炎(難病)と言われていた時代がありましたが、現在では経口薬をのむことで完治するようになったため、難病とは呼ばれなくなりました。難病であっても、このように治療薬ができると難病ではなくなることがあるのです。

逆に言えば、難病とよばれる病気では、薬によってすぐに治るものではないということが前提となります。そうであれば、難病の患者さんは難病をかかえて日常生活を送ることが大切になります。

難病の対処には

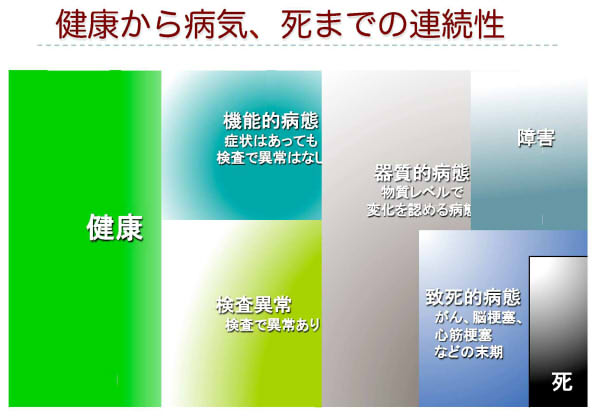

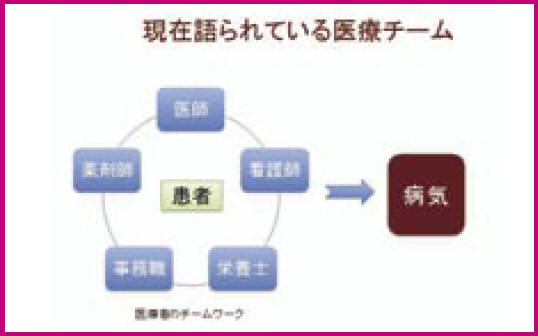

医師や看護師、薬剤師など、医療には専門家がいますが、これらの医療者は病気を治療することの専門家ではあっても、病気を抱えて生きる術についての専門家ではありません。どのようにすれば、症状を悪くしないのか、生活を上手く送れるのか、災害が起きたときにはどのようにすれば良いのか、周りからの支援をどのように受けられるのかなどは、多くの医療者にとっては専門外の知識であり、むしろ患者さんの方がよく知っていることがあるのです。

患者さんには、その人の生活歴の中で、それぞれの人にとっての得意な問題の解決法があります。また、同じ病気をもった患者さんは、その病気をもったときに抱える問題の解決法を知っていることがあります。その意味で、患者さん自身や、同じような病気を抱えた患者さんが、その人の医療における専門家であると考えることができるのです。また、同じ病名ではなくても、よく似た病気、難病を抱えた患者さんは、同様にその人の医療における専門家になれるのです。

つまり、医療を病気を診断し、それにあった薬を選択し、治療をすることと考えれば、専門家は医療者になり、患者に出番はありませんが、医療とは、病気を抱えながらもどのようにマネジメントして生きるかであると考えれば、患者さんは医療の専門家の1人となり、その医療を選択するのは患者さんになるのです。

患者の持つ力

患者さんの持つ力や知恵を医療に生かす。そんなことを考えて慶應大学内で起ち上げたのが、「慢性病患者ごった煮会」でり、公開講座「患者学」です。そこでは、患者さんの抱える苦悩を分かち合ったり、共感すること、先輩患者の生き方を見習うことができます。

医療の専門家任せにしない医療が特に求められるのが難病であるのです。そして、難病の患者の集まりによる活動は、難病を抱える患者さんにとって大きな助けになることと思います。

- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」連載配信中!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366

加藤先生の最新書籍:肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社:ビジネス社

NO.082(225号):患者中心の医療って何だろう?(第3話)

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

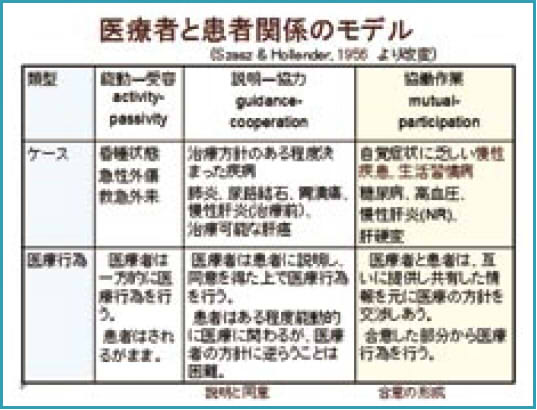

前回、患者中心の医療をすすめるものとして、インフォームド・コンセント(医療者側からの情報の提供と患者側のそれに納得して同意すること)が重要だと考えられるようになったことを述べました。そして、そこには市民の側の「専門家に任せるだけではいけない」という意識の変化も不可欠であったのです。

今回は、別の方面からの患者中心の医療への動きについて考えてみたいと思います。

患者中心の医療へとすすむ、もう一つの動きは、生活習慣病へのアプローチです。高血圧や糖尿病、肥満、脂質異常症、アルコール性臓器障害、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが生活習慣病の代表ですが、それらの病気の治療の本道は薬を投与することではありません。

生活習慣病は、本来ヒトが行ってきた健康的な生活と離れた生活を続けていることが主因でひきおこされる病気です。ゆがんだ生活習慣をほったらかしにして、薬を飲むだけで充分と考えてしまえば、人は薬を飲むことに支配されてしまいます。それは、薬を処方する医師に支配されること、製薬会社に支配されることを意味します。生活習慣を是正しながらコントロールし、薬が不要となることが理想であることはいうまでもありません。

一方で、高血圧をコントロールしようと思って医師の側が降圧薬を処方をしていても、患者は飲み忘れたり、飲まなかったりで、血圧のコントロールが上手く行っていない例がかなり多いことが医療者の側にも徐々に分かってきました。

このような医師のいうことを聞かない患者さんを、コンプライアンスの悪い患者と呼んできました。「親の言うことを聞かない悪い子」というイメージです。そこで、もっと厳しくして、「ちゃんと飲まないとダメじゃないか」と叱ると、今度は患者は嫌になって通院しなくなります。そうすると、血圧のコントロールはますます悪くなるのです。

その反省から、欧米では1990年代からコンプライアンス重視の医療ではなくアドヒアランスをよくする医療、そしてコンコーダンスの医療へと方向転換をし始めました。カタカナ言葉でよく解らないと思われるかも知れません。アドヒアランスは患者さんが自分でお薬をちゃんと飲もうという意思をもち、それを継続できることを援助する医療です。コンコーダンスの医療は、患者と医療者がお互いに情報を提供し合い、こんな方針でやりましょうと双方の合意に達して行う医療です。

欧米では、アドヒアランスの言葉が1995年頃から医学論文に表れてきます。コンコーダンスの医療は、1996年に英国の保健省と薬学会でつくられた言葉です。すなわち、1990年半ばから欧米では、親と子の関係のコンプライアンスの医療から対等の関係のアドヒアランスやコンコーダンスの医療に向かったことになります。

わが国でコンコーダンスの言葉が採り上げられたのは2009年に改訂された日本高血圧学会の高血圧治療ガイドラインでした。その差は約十年余りの違いなのですが、わが国でコンコーダンスの医療が定着するには、まだしばらく時間がかかりそうだとわたしは考えています。

それは、医師と患者との関係性の大きな変化が必要だからです。欧米ではその意識の変化があったから、コンコーダンスの医療という言葉が生まれたという背景があるのに対して、わが国はこのコンコーダンスの医療という言葉を打ち出すことにより医師と患者の双方の意識の変化を呼び起こさなければならないからです。

RDD2021 in OKINAWA

zoomにて加藤先生の特別講演開催!

2021年2月28日(日)13時~15時

zoom 参加者100名(参加無料)

「患者学」をテーマとした特別講演 ~医療者とのコミュニケーションで悩んでませんか~

加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」

加藤先生の最新書籍(2019年12月4日発売!)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社:ビジネス社

- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

NO.081(224号):患者中心の医療って何だろう?(第2話)

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

医療は患者を中心とする行為であるべきはずであるのに、その中心が科学であったり、病気であったり、医師であったり、病院の経営であったり、製薬会社であったり、保険制度であったりと治療の中心が本来のあるべきところからずれていたことを前回述べました。

絶望的な気持ちになってしまったかも知れませんので、今回は医療の中心が患者へと戻る動きについて眺めてみたいと思います。第二次世界大戦後より、医療の中心を患者にもどそうとする運動は、徐々にではありますが、確実に成功をおさめてきているのです。

一つは、インフォームド・コンセントという考え方の拡がりです。インフォームド・コンセントは、ドイツ軍によって行われた人体実験による医学研究が軍事裁判で裁かれ、ニュルンベルグ綱領において医学研究を進めるには、実験の対象となる人への充分な説明と自発的な合意を得ることが不可欠であるとされたことに始まります。日本では、説明と同意と訳されています。1964年には、世界医師会はこの綱領に応答する内容で、人を対象とする研究にたずさわる全ての医師への勧告としてヘルシンキ宣言を採用しました。1972年のアメリカ病院協会の「患者の権利章典」では、さらに日常の臨床上の診療行為において患者が必要な情報を医師から受け取る権利として表明されたのです。

1981年には世界医師会より「患者の権利に関するリスボン宣言」が出されました。リスボン宣言では、弱者へ配慮するべきことが記され、医学研究や医学教育に参加することを拒絶する権利があることが明記されました。さらに、日常の医療の中における情報提供だけではなく、市民への健康情報の提供まで医師が責任を負うことまで範囲が拡げられました。

インフォームド・コンセントの考え方は、医学研究の遂行にあたり、被験者が充分な情報を得た上での同意を必要とする、という人間の基本的な権利の問題として始まり、その後、臨床研究、日常の臨床医療行為へと範囲が拡がり、さらに、一般市民に対する健康情報の提供へと拡がりをみせることになってきたのです。

ヘルシンキ宣言も、リスボン宣言も、世界医師会から医の倫理の原則としてだされたのですが、その背景には市民の側の基本的な人権を守るという市民運動の拡がりがありました。公害反対運動や消費者運動などの高まりとともに、市民や末端消費者(エンドユーザー)の権利を守るという意識が高まり、医療においてもその意識が高まり、それに呼応するように医療の分野で生まれたのがヘルシンキ宣言やリスボン宣言であるということができます。

患者や市民の権利と専門家(医師)の裁量権という両者の権利の闘争であったとみることもできますが、わたしはむしろ患者や市民と医療者の協働作業として、本来医療の目指すものを模索してきた運動の結果であったのだろうと考えます。医師の側にも患者の権利を守りたいと考える人達がいたからこそ、世界医師会のなかでそのような宣言が採択されたわけです。逆の見方をすれば、市民運動の盛り上がりがなければ、良識のある医師の声は医師会の中で届かなかったのではないかと考えられるのです。

医師は誰もがおかしい敵だとか、官僚は全員自分の保身や自分の部署の利益の拡大をはかっている、政治家は利権ばかりを追っている、製薬会社の人は全員が経済的利益だけで追究していると考えることは、不毛な争いを生みだします。共通の目標を持てる人をそれぞれの分野の中に見つけ出すことから、社会を変えることができるのです。加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

NO.080(223号):患者中心の医療って何だろう?(第1話)

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

患者中心の医療という言葉があります。そんなことは当たり前のはずのことなのに、「なぜ?」って思いませんでしょうか。

答えは簡単です。それは医療が患者中心になっていなかったからです。

では、どこに、あるいは誰に中心があったのでしょうか?

患者が中心になるのを妨害する因子は数多くあります。それらの因子について考えてみましょう。まず、現代医学では科学が中心となってきました。それゆえ、科学の進歩のためには個人は犠牲になっても良いと考えてしまっていたのです。第2次世界大戦時における軍医による人体実験がまさにそれにあたります。科学中心主義です。

科学の進歩により多くの恩恵を受けたことは確かですが、科学の進歩のためにと研究成果をあげることを優先することは許されなくなったのです。それがインフォームドコンセントという考え方です。ドイツ軍に対する軍事裁判で、医学研究はその対象となる人の自発的な同意が不可欠であるとの考え方がうちだされ、その後その考え方は、日常の医療へと拡がってきました。しかし、現在でも科学中心の考え方は根深く残っているのです。科学が研究の対象とするのは疾患(病気)でした。だから、病気を排除できればよいと考えることになります。そのために、病気の原因を究明して、それを除去することが目的となりました。体調不良の原因になっているがんを抗がん剤でとり除こうとしたら患者の具合が更に悪くなった、より早く死んでしまったというようなことが起きうるのです。この様な背景から疾患中心主義ではなく、患者のいのちの質(QOL)を大切にするという考え方が生まれてきたのです。

次に、医療の中の人間関係で言えば、医師が中心になっていました。そのために、医療は医師を頂点として他の医療者が配置されるというピラミッド型の体制となり、患者はさらにその下に置かれてしまっていたのです。医師の中でも、専門性の高い医師や教授が高い位置を占めていました小説に描かれ、テレビなどでも話題になった「白い巨塔」に描かれた教授回診はそのような象徴でした。

医療が経済の中心になっていた面もありました。この薬を使えば病院の収益があげられると薬価差益の高い薬が選ばれたり、病院の収益の高い科が重んじられたりすることで、患者が犠牲になっていたことがあります。患者中心の医療を唱える病院も、実はそれは病院の収益をあげることが真の目的であったりすることがあります。

製薬会社の利益が中心となっていた面もありました。製薬会社の社員が大学の研究に入り込み研究の不正、論文の不正がおきた事件も薬の販売が優先される結果でもあったのです。

保険制度が医療の中心になったという面もあります。それが患者に効果があると考えても、保険の適応がなければ、現実的には利用することは難しいのです。

このように考えてみると、様々な因子が患者中心の医療を疎外してきたことが分かります。

加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

NO.079(222号):ウイズコロナの時代の生活

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

今回は、第65話の話題の続きとして、ウイズコロナ時代の生活について考えてみます。新型コロナ感染症は、2020年10月中旬の時点のわが国では小康状態になっています。9月の連休でGo to トラベルを利用して日本国内で人の移動が増加しましたが、その後に感染が急拡大した様子はありません。しかし、かといって、わが国でコロナウイルスが終息したわけではなく、モヤモヤした気持ちになります。

特に気がかりなのは、9月頃より英国、フランス、スペイン、イタリアなどヨーロッパの先進諸国において再び感染者が急増しており、都市封鎖などの厳しい制限措置が検討されていることです。今後、気温が下がり乾燥する季節になれば、日本でもコロナウイルスの感染が拡がるのかも知れません。

東アジアと欧米諸国ではコロナ感染の拡がり方が大きく異なっており、今後日本で欧米諸国のように再増加が起きるとは限りませんが、ウイルスの性質上、冬には感染が拡がりやすいこと、東アジアで感染が収束しても、欧米諸国との交流・交通が戻ると再流行する可能性はあります。コロナウイルスの感染の拡大の可能性があることを前提に、日常生活を送らなければならないのです。

それでは、どのようなことに気をつけて生活するべきなのでしょうか。

先ずは、他人から感染しないための基本、三密の回避、マスクの着用、手洗いの励行です。すでに常識的なことにはなっていますが、やはり感染対策の基本です。屋内なら換気の良い場所で人と会うことも大切です。会食や宴会、カラオケなどで、大きな声を出して飲食をする場面では、より一層の注意が必要です。

次に、体調の悪いときには、自宅で自粛生活をする、咳をするときには口をおおう咳エチケットなど、他人にうつさないための注意です。

三番目は、心身を整えておくことです。安静にするばかりが良いわけではありません。特に、肥満や糖尿病、高血圧、脂質異常の人は、運動が大切です。朝夕の散歩や定期的な運動を心がけて下さい。もし、感染が起きても、重症化させないためには、普段からの体調の維持が欠かせません。

四番目は、落ち着いている時期にこそ、次の感染に備えて備蓄をすることです。マスクや消毒用のアルコールは再流行したときには再び品不足になりかねません。ディスポ(使い捨て)の不織布マスクと洗濯可能な布マスクを備えておけば安心です。わたしは、診療時や満員電車にのるときには不織布マスクを、普段は布マスクとしています。手指の消毒のアルコール液なども備えとして買っておくと良いでしょう。

五番目は、生活環境、仕事の環境を感染機会が少ないものへと変えていくことです。それぞれ各自がその人の環境の中で考え、三密にならないような生活環境をどう創り出していくかの工夫が必要です。

このような注意事項を守った生活では、コロナ感染症も爆発的な流行にはならず、重症化も少なく、医療崩壊を迎えることもなく過ごせることになるのです。その中で、生活に楽しみを見つけていくこと求められるのです。グラフコメント:BBCニュースより 欧州各国の人口10人口万人当たりの感染者の推移

加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社

NO.078(221号):ケアをすることとケアをされること

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

はじめに

自民党総裁になった管義偉氏が総裁選にあたって述べたように、自助・共助・公助が大切であることはいうまでもないことでしょう。災害時などにおいても、自助・共助・公助の役割の割合は7対2対1と言われています。しかし、わたしは政治家が自助や共助を強調することは慎むべきではないかと考えます。なぜなら、政治家の主たる任務は公助をどのようにするかにあると考えるからです。

そもそも人は他人に世話になることは辛いことです。それなのに、一人で生きていくこと自立することを困っている人にまで自助を強調し押しつけることは差し控えねばならないことです。キッペス氏の言葉

わが国でスピリチュアルケアという言葉がタイトルについた日本で最初の本「スピリチュアルケア」(サンパウロ出版、1999年)には、次の様に書かれています。ちなみに、わたしがスピリチュアルケアについて学んだのは同書の著者キッペス神父です。

「人にとっての苦痛は、お世話になること、邪魔者になること、迷惑をかけること、役に立たない人間にみられること、面倒をみてもらうこと。しかし、ケアされることと、ケアすることは、ともに最も人間的な行為である。人間は人間である以上お世話になる存在であり、お世話になるのは当然である。人間は一人で生きていられず、相互にお世話にならざるをえない存在である。お世話になることは病気になっているためではなく、人間であるからである」ケアすることとケアされること

わたしはここに人間社会の本質があると思います。ケアすること、ケアされることは人間にとってかけがえもなく大切なことなのです。人は、そもそも自然の中では弱い存在であり、お互いに助けあう社会を創り生存してきました。生まれてからは母親に、そして、家族に、それから周りの人々に支えられることにより成長してきたのも人です。ですから、支え、支えられることは人間にとって、遠慮すべきことや忌避すべきことではなく、人間らしく生きる上で最も大切にすべき事なのです。

自立とは

安富歩氏は「生きる技法」の中で次の様に述べています。

自立とは、多くの人に依存することである。依存する相手が増えるとき、人はより自立する。依存する相手が減るとき、人はより従属する。従属とは依存できないことだ。助けて下さいと言えたとき、あなたは自立している」

私たちが持っている自立に対する誤解をとき、共助することの大切さを教えてくれる言葉ではないでしょうか。これからの社会でのケア

今後、AI(人口知能)やロボット、ITC(情報通信技術)が進歩すると、今まで人間が行ってきたことがこれらの技術にまかせられることになります。機械によって得られた富がうまく分配されるなら、機械化によって職を失ってしまうと考える必要はありません。むしろ、人にしかできない仕事は何かに関心が向いてくるのではないでしょうか。その過程のなかで、ケアすることの重要性は人間にしかできないこととして注目をあびることになるとわたしは考えています。

ケアをする人もケアをされる人もこのことを理解し、社会の中におけるケアの役割を再考してみるべきではないかと考えます。※今月は内容を変更して掲載しています。

『コロナウイルス感染症はどのように終息するのでしょうか(後編)』は、次回会報誌222号にて掲載いたします。加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社

NO.077(220号):コロナウイルス感染症はどのように終息するのでしょうか

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

はじめに

沖縄では、5月、6月と新型コロナ感染者が出ていない状態が続いていたため安心をしておられたのではないかと思います。しかし、7月中旬よりコロナウイルスの感染者数の急増があり、今後、どのようになってゆくのか不安に思われているのではないでしょうか。ヨーロッパ各国も緊急事態の解除後に感染者の再増加が起きています。また、第1波を上手く切り抜けたと考えられていたベトナムなども、感染者が増加し始めています。このことはコロナウイルスの感染対策が一筋縄ではいかないことを想像させます。

今後のコロナウイルス感染症の展開

このコロナウイルス感染症は一体どのように終息していくのでしょうか?

再び、厳しい都市封鎖を行い、一時的に感染の拡大をしのいだとしても、外国や他県からウイルスが持ち込まれると、再び増加することになります。ですから、ある地域だけが、あるいは、ある国だけが都市封鎖で解決したとしても、それで安心できるとは言えないのです。ワクチンや特効薬は

それでは、ワクチンが開発されて、終息ということになるのでしょうか?世界でコロナウイルスを終息させ副作用も少ないワクチンが開発されるまでには、少なくとも2年以上かかってしまうことは間違いありません。そして、天然痘やポリオのように強力に感染を抑制してしまうワクチンが開発できるのかどうかも定かではありません。

特効薬が開発されて安心できるという日が来るのでしょうか?わたしが専門としてきた肝臓の分野では、ようやくC型肝炎に対する特効薬が開発されました。ほとんど副作用はなく、99%以上の確率でウイルスを消失させるというものです。しかし、この抗ウイルス薬が開発されるまでには、C型肝炎ウイルスの発見から少なくとも20年以上の年月が経過しています。治療効果も十分ではなく、しかも副作用の多い薬で対処してきたのが実情でした。B型肝炎ウイルスは、未だにウイルスを消失させる治療薬はできていません。AIDSを発症させるウイルス・HIVも、まだ、ウイルスを消失させるのではなく、活動を抑制させる薬にとどまっているのが現状です。つまり、薬の開発にはそれ程の長い時間と経費と労力が必要とされるのです。

新型コロナウイルスの薬として認可された唯一の薬レムデシビルも、米国国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)の試験で、回復までの期間をプラセボに比べて31%早める(レムデシビル群11日、プラセボ群15日)、死亡率は有意差はつかないものの改善傾向が示された(レムデシビル群8.0%、プラセボ群11.6%)という結果であり、しかも有色人種では有意な効果は示されず、特効薬と呼ぶには、ほど遠い状況です。中国での治験では有効性は示されませんでした。わが国で開発されたアビガンも、当初期待が高まっていましたが、有効性を示すことができていないのが現状です。

インフルエンザは、診断も各診療所で行える程容易であり、ワクチンもあるし、特効薬もあるからと、それ程心配しなくてよいと考えているかも知れませんが、実はワクチンの発症抑制効果は50~60%程度であり、年によってはもっと低いこともあります。特効薬とされるタミフルも発症後48時間以内に服用すれば発熱を3日から2日に短縮させるという程度であり、B型では効果はないのです。

つまり、皆さんを、がっかりさせるようですが、短期間にものすごい効果のあるワクチンや特効薬が開発される可能性は高くないと覚悟しておくほうが良いのです。そして、そのことを前提に生活を設計しておいたほうが良いということをお伝えしたいのです。生活スタイルを変えていく

それでは、どのように終息していくのかというと、その地域に住む人の生活スタイルがコロナの感染を拡げないようなものになればよいのです。実行再生算数という数値がありますが、それが1以上なら感染が増える方向に、1以下なら感染が減少する方向に進みます。実行再生産数が1以下になるような生活スタイルを創り出すことができれば、その地域にたとえウイルスが持ち込まれたとしても拡がらないようになります。すなわち、それがウイズコロナ時代の生活スタイルになるのです。(次号に続く)

加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社

NO.076(219号):オンライン診療で必要とされる患者力

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

はじめに

コロナパンデミックによりオンライン診療が注目されてきています。そのわけは、多くの患者さんが病院や診療所を訪れることに不安を感じたからです。病気を治してもらいに医療機関を受診するのに、そこでコロナウイルスに感染してしまったら大変と考えるのは当たり前のことです。コロナパンデミックをきっかけにオンライン診療の時代が訪れようとしているのです。

オンライン診療では

オンライン診療は、患者さんが自宅でパソコンやタブレット、あるいはスマホをとおして受診し、処方を受けるというものです。当然、医師は身体を診察することはできませんし、医療機関でしか行えない検査はできません。そして、身体的所見や検査所見を用いずに診察し判断し、治療するわけですから、見落としや誤診の危険性があります。そこで、オンライン診療を受けるためには、患者さんの力も必要となるのです。

わが国でのオンライン診療の歴史

オンライン診療の始まりは遠隔診療と呼ばれるものでした。無医村や離島など僻地の医療で医師がいなくてもインターネットを通して行うものです。当初は、一般診療医が専門医に相談するなどで使われ始め、現在では医師が直接患者の診察にもあたることが認められています。

わが国では、1997年に情報通信機器をもちいた診療(いわゆる遠隔診療)についての通知が厚生省(当時)より出され、幕開けとなりましたが、それ程普及したわけではありませんでした。初診や急性疾患の診療では認められず、慢性疾患で診療を続けてきた患者で安定している人、離島や僻地で対面診療が困難な人にのみ認められるものとされたからです。

その後の情報通信機器の発達により個人がパソコンやタブレット、スマホでテレビ会話ができることが当たり前となってきたため、2015年には患者の要望に応じて適切に対面診療と組み合わせることにより遠隔診療が可能であるとする事務連絡が厚労省よりだされました。さらに、2018年3月には「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が厚労省よりだされ本格的なオンライン診療の時代を迎えたのです。

2020年のコロナパンデミックを契機に一時的にではありますが、初診でもオンライン診療を可能とすることが認められ、患者の側からもオンライン診療を求める声が大きくなってきたのです。どんな病気が対象となるのか

オンライン診療では身体診察や検査ができません。したがって、ある程度診断が確立しており、状態が安定している慢性病の患者さんが一番よい対象となります。自宅で血圧が測定できる高血圧や自宅で血糖もモニターできる糖尿病などは、対面診療とオンライン診療が適度に組み合わされると患者さんにとっても便利でしょう。

また、花粉症や慢性胃炎、過敏性大腸症候群などで薬を処方してもらうことも良い適応になると思います。難病であっても、診断が確定し投薬により症状が安定している時期であれば、オンライン診療と対面診療の組み合わせが可能ではないかと思います。患者力が必要とされるオンライン診療

しかし、そんな時に大切なのが身体の自己管理と体調の変化や薬の副作用のチェックです。それらを患者さんが言葉にだして医師に訴えることにより、より安全な診療が可能となります。もちろん、必要以上に神経質になることはありませんが、自分が服用している薬の主な副作用などは知っておいたほうが良いでしょう。

患者と医療者が協働でおこなう医療がオンライン診療では求められることになります。混んでいる外来へ行って長い時間待たなくてすむというだけではなく、適度の組み合わせでよりきめの細かい診療が可能となるのではないでしょうか。加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社

NO.075(218号):どんな時代が訪れるのだろうか

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

今、訪れている文明の転換期

皆さんも肌で感じておられるのではないかと思いますが、今、時代の大きな転換期を迎えています。政府はコロナの感染にそなえて新しい生活様式をとなえていますが、むしろ個人の生活様式よりも社会全体の構造変化が求められているのです。

今までの文明は、都会へ都心へと集中する方向で発展してきました。そして、丸の内のような巨大ビルの集中する地で、オフィスという密閉した空間の中で、濃密な接触をもつことにより仕事をすることがエリートビジネスマンであるかのように考えられてきました。

しかし、今回のコロナウイルスの流行は、密から粗へ、閉鎖から開放した空間へと、文明の方向を逆転させるようなきっかけをもたらしているのです。仕事のあり方も変わる

東京では、一流とされる会社の社員が、決められ始業時間に出勤するために、1時間以上満員電車にゆられて通勤し、職場では周囲の目を気にしながら仕事をして集中できず、疲労困憊して帰るという生活を送っていました。しかし、コロナのパンデミックにより、自宅でリモートワークすることが余儀なくされ、リモート(自宅から)でも十分遂行が可能な仕事があることがわかってしまったのです。それまでは、実際に面会しないと進められなかった仕事も、オンラインで済ませられることになりました。そして、オフィスを離れてのリモートワークの方が、むしろ、効率よく仕事をできると感じている人が増えています。

リモートワークで済ませられるのなら、会社はオフィスを都心にもつ必要がありません。会社員も、仕事を求めて都会やその近郊に住まなければならない必要がなくなります。こんな事情で、人の流れは、都会や都心への集中から地域への分散へと大きく変化をし始めているのです。医療のあり方も変わっていく

医療のあり方も大きく変わっていく可能性があります。

一つは、コロナウイルス感染を恐れて患者さんが診療所を頻回に訪れなくなったことです。実は、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症などの慢性疾患患者では以前から長期処方が可能だったのですが、長期処方にすると診療所を受診する人が少なくなり、医療機関の経営上困ることになるので、短い処方期間とし再診を繰り返してきた面もあります。

もちろん、医師会が主張するように、医師が患者の状態を把握するために継続的な受診が必要とするという面もあります。しかし、短い期間の処方が外来の混雑をもたらし、患者さんは長時間待つことになります。また、混雑する外来では、短時間で診察しなければならなくなり十分に患者さんの状態を把握できなくなるという負の面もあります。

本来、症状の安定した慢性疾患の患者には長期処方をし、急性期や不安定な人に頻回に来てもらうという診療の方がよいはずですが、長期処方をしてしまうと外来患者が減って経営が成り立たなくなるという面もあるのです。

それならば、診療報酬のあり方そのものも再検討が必要となるのではないでしょうか。また、患者さん自身も自分の状態を把握して、変化があれば受診をするという行動が必要となります。

もう一つは、コロナ感染症の下で、解禁されたオンライン診療の解禁です。次回は、オンライン診療について考えてみたいと思います。加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社

NO.074(217号):ウイズ・コロナの時代に向けて

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

コロナ騒動

皆さん、この春をどのようにお過ごしでしたでしょうか。2020年初めよりコロナウイルスのパンデミックがおき、不便と不安のなかで過ごしていた方も多いのではないでしょうか。沖縄県では、4月30日以降、新たな感染者は出ていないようですし、5月14日に全国で非常事態宣言が解かれ、5月21日には沖縄の休業要請も全面解除の予定となりましたので、ほっと、一安心されているかもしれません。

だが、まだまだ、安心は禁物です。なぜなら、沖縄は観光県でもあり、今後再び多くの観光客が訪れることが期待されますし、そうなれば、感染が再び持ち込まれる可能性は十分にあるからです。だからこそ、コロナウイルスのいなくなるポスト・コロナの時代ではなく、コロナウイルスがいることを前提としたウイズ・コロナ時代に、どのように生きていくのかを考えなければならないのです。コロナウイルス感染症の特徴

コロナウイルスの感染では、無症状の人が多く、無症状の時期でも感染させることが一つの特徴です。無症状や症状の軽い感染者をふくめると、致死率はそれ程高くないのです。50歳以下で健康であった人はほとんど回復しています。

ただし、重症者や死亡者のケースは、60歳以上の高齢者や心疾患・糖尿病・高血圧・慢性呼吸器疾患・がんなどの合併症をもつ人が多く、また、肺炎をおこすだけでなく、血栓症をおこすのも特徴です。

難病をかかえている方は、より真剣にコロナ感染の回避を考えなければいけませんが、難病の方すべてがコロナウイルスに対して弱いというわけではありません。ただし、ステロイド剤や免疫抑制剤、抗がん剤などの薬を使っている方はやはり十分な注意と慎重さが必要となるでしょう。コロナウイルスの感染対策には

感染予防には、三密の回避、マスクの着用、充分な手洗いにつきるかと考えます。けれども、自宅にこもりきりになることはお奨めできません。閉じこもっていると、心にも不安や心配が生まれますし、うつ状態や認知症にもなりやすいからです。

人混みをさけて散歩し、他の人と会話などすることがなければ、外出して散歩することにより感染することはまずありません。会話をする時には、お互いにマスクをして下さい。散歩などである程度身体を動かすことは、当然心だけでなく身体にも良い影響をもたらします。筋肉がつくことは免疫力を高めることにもなります。

何よりも悪いのは、家で閉じこもって運動はしないで、お菓子ばかりを食べているような生活です。それは、メタボの原因になりますし、コロナウイルスを重症化させることになるからです。感染をさけながらコミュニケーションを保つ

感染をさけながら人と人とのコミュニケーションを保つためには、今は便利な装置があります。電話やスマホ、タブレット、パソコンなどを利用して、家族や友人と会話を楽しんでください。顔をみながら会話を楽しむこともそれ程難しい作業ではありません。もし難しければ、お子さんやお孫さんに教わってみてください。

テレビは不安や恐怖をあおることで視聴率をかせぎ、欲望をかき立てる広告で成り立っています。そして、流されてくる情報を受け取るだけになります。テレビをみるよりは、インターネット上の番組の方が自分にあった番組を探して、自分が必要な時に見ることができます。主体性をとりもどしましょう。

コロナ感染のパンデミックに時代の変わり目を感じ、私もYouTubeで「健幸教室」を発信し始めました。患者学について、コロナウイルス対策など、詳しく解説しています。一回が15分くらいにまとめています。どうぞ、視聴してみてください。加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社

NO.073(216号):相手を承認することから始まる対話 その3

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

前号では、患者会においてのピアサポートでは、承認することから対話が始まることを述べました。今回は、承認をしていく過程を5段階に分けて考えてみたいと思います。

ピアサポートにおける承認の5段階

(3)行動承認

第3のステップでは、今までの状況に対して、どのように行動してきたのかについて承認します。

そして、その行動がどのような結果になったかについても聴きます。この際にも、「そんなことをやっていてはダメだ」とか、「そういう風にやれば失敗するにきまっている」など、こちらからの意見を助言しようとしないことが大切です。相手の行動パターンも含めて、まずは、それをそれとして承認します。(4)経過承認

行動を起こした結果がどうなったかを、「その行動の結果として、そんな風になったんですね」と相手の受けとめ方を承認します。そして、相手がそのように受けとめたことが、他の人が考えていることと異なっていたとしても、相手の受けとめ方を承認することを優先します。

何回も訪れる人、複数回以上相談に現れる相手に対しては、経過の承認も大切です。行動した結果、どうなり、その結果をどう受けとめ、どのように修正していったかなど、その人が感じ、考え、行動して、どのような結果となり、その結果に対して、どうしようと考えているのかを相手を否定することなく聴きます。このような形で、他人に聴いてもらうことにより、その人は自分の行動を見直すことができるのです。

また、「こうした時に、他の人はどのようにあなたの行動を受け取っていましたか」などの他人の視点で質問することも有用です。あるいは、「わたしは、あなたの話から、このように感じた。こう考えた」と、自分の視点で感じたことを伝えることも、他人の視点を取り入れるうえで役立つかも知れません。(5)結果承認

相談している内容が一応落ちついた時点では、その結果を承認します。しかし、このことは、必ずしも問題が解決したということを意味しません。もちろん、問題を解決できればよいのですが、解決のできない問題もあります。そんな問題は本人が受容し、活動に移すことができていれば、結果は承認できることになります。承認することの頼りなさについて

さて、ここまで、5つの段階で相手を承認することを述べてきましたが、そんな承認だけでは問題の解決にはつながらないと、承認の頼りなさを感じた人もおられるでしょう。そして、相手をしっかりと説得し行動させなければいけないと考えているかも知れません。

しかし、各人には、もって生まれた、あるいは育ってきた中で、感じ方や考え方、行動の仕方があるのであり、それぞれの人の人生を歩んでいます。それぞれの人の人生を大切にすることが、相手を尊重することなのです。

相手を説得し、考え方や行動を変えさせるという考え方は傲慢であり、支配的な考え方です。結局は相手を支配することになります。そして、支配された人は他人に依存する人になり、いつまでたっても、その人の人生を歩むことができません。ピアサポートは、そのような支配・被支配の上下の関係をつくるものではありません。

患者会では、しばしば、そのような支配・被支配の関係性がみられます。わたしは、そのような上下の支配関係性を完全に否定するつもりはありません。確かに、支配されることを好む人もいますし、その方が安心感を得られるという人もいます。また、短期的には、しっかりとしたボスに支配されているグループが成功しているように見えるでしょう。

人間はこのような支配・被支配の上下関係のある社会を創って成功してきた歴史もあります。しかし、わたしは、来るべき新しい時代の人間社会は横の関係でつながるネットワーク社会だと信じています。そのような文脈の中でピアサポートという言葉も生まれてきたのだと考えています。だからこそ、個人の感覚、感情、意識、思考、意志、そして魂を尊重する承認という行為がこれからの患者会では必要だと考えるのです。ピアサポートは、新しい社会に自分の人生を生きる人をめざす活動です。そして、そのような活動が新しい時代の人間社会を創っていくのです。加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための患者学」 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社

NO.072(215号):相手を承認することから始まる対話 その2

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

前号では、患者会においてのピアサポートでは、承認することから対話が始まることを述べました。今回は、承認をしていく過程を5段階に分けて考えてみたいと思います。

ピアサポートにおける承認の5段階

(1)存在承認

第1ステップは相手の存在そのものをそのままに受けとめるという存在の承認です。相手が生きていること、そして、目の前にいることをしっかりと受けとめます。この存在承認は、相手の顔を見て、相手の話を聴くことから始まります。

相手がピアサポートの場に来られたこと、そして、自分たちの仲間となろうとしていることを認めます。しかし、この時に、例えば、患者会に参加させて相手を自分たちの仲間に引き込み利用することが主目的となってしまうと、相手の存在を承認することにはなりません。患者会を発展させるために相手がいるのではなく、相手のために患者会があることを再確認することが大切です。

身体の痛みなどの相手の感覚、悲しみ・怒り・憤りなどの感情も受けとめることになります。相手が今どのような状況にあり、感覚、あるいは感情として、どのように感じているのか、相手を否定することなく受けとめます。

普段の会話では避けられてしまう怒りや憤り、悲しみや苦しみなど、陰性の感情も決して否定することなく、そのままに受けとめます。こんな時に、「いや、そんなふうに考えないで」とか「こんなふうに受け止めたほうが良いのでは」などと返答してしまうと、相手はこの相談者とはもう感情を共有することができないと感じてしまいます。相談者は自分の陰性感情をじっと聴いてくれたと感じた時に、この人は自分を理解しよう、存在を認めようとしてくれている人と認識することになるのです。

相手の陰性の感情を受けとめることは、自分にも負の感情をもたらされてしまうために、避けようとするものです。こんな時に、避けないでじっと聴いていられることが大切なのです。もし、それが耐えられないようであれば、むしろピアサポートをしようとはしないほうが良いのかもしれません。

もちろん、話の内容によっては、とても穏やかには聴いていられないこともあるかもしれません。そんな時には、より適切な人に相談役をお願いしたほうが良いのです。(2)意識承認

第1ステップの存在承認により、相手との信頼関係をある程度の築くことができれば、次に、相手の意識や考え方、とらえ方も、承認していくことになります。

この時にも、「そんな風に考えてはダメ」、「それはあなたの考え過ぎですよ」など、まるでラジオの人生相談番組のように、じっくりと聴くこともなく早々に助言を与えようとすることは避けなければなりません。10分や15分の短い相談で、人の人生を変えることなぞ、実際には不可能なのです。

相手がそのように考えるに至った過去の経過や歴史があることに思いをはせて、相手の思考法を受けとめることを心がけるのです。そして、相手が、今の状況に対して、どのようにしていきたいのかという意欲についても、同時に承認します。もし、その時点で意欲を何も持てていない場合には、意欲を持てていないことも含めて承認することになります。次号では、その後の3つのステップについて考えてみたいと思います。

- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」連載配信中!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366

NO.071(214号):相手を承認することから始まる対話

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

患者会の持つ三つの役割

患者会では、その人に役に立つ知識・情報を提供することも大切な役割です。病気について、医療機関について、医療制度について、治療についてなど、突然病気を宣告された人は、知りたいことが山のようにあることでしょう。

しかし、見落とされやすい、もう一つの患者会の重要な役割として、相手を支えること、受けとめることがあります。患者同士が仲間(ピア)として支え(サポート)あうことが、本来のピアサポートです。

第三の役割としては、患者が集まり声をだすことにより社会に訴える力となります。社会に働きかけるには、声をあわせることが大切です。団結した数は一つの力にもなります。自己肯定感の低下

さて、病気を抱えた患者さんは、自己肯定感が低くなりがちです。今まで、自分ができていたことが突然できなくなったり、あるいは、徐々にできなくなるからです。また、そのために、自分が今まで担ってきた家庭や職場、社会でも役割を果たせなくなることなどが生じるからです。

自分の活動が制限されるために、周囲の人のお世話にならなくてはならないことも、辛く感じられているかも知れません。そのため、慢性病や難病の患者さんでは自己肯定感が低くなりがちです。

自己肯定感の低下は、生(いのち)の質を低下さえることになります。ピアサポートにおける共感と承認

患者会などで行われるピアサポートは、そんな自己肯定感の低下した患者さんにも助けになるものです。

患者を支えるためのピアサポートは、相手に情報や回答を与えることではなく、相手を承認することから始まります。支えるためのピアサポートで大切になるのが共感力であり、相手を承認することです。病気になって気持ちが落ち込んでいる人も、周囲の人から自分が承認されることによって、自己肯定感がもち上げることができるのです。

承認するとは、相手を誉(ほ)めたり讃(たた)えたりすることではなく、相手と私の意見が一致することでもありません。もちろん、相手の意見を否定することでも、貶(けな)すことでもありません。承認とは、相手を自分のもつ指標で評価することなく、相手の状況や考え方をそのままに受けとめることなのです。

そんな、承認だけしていても相手は何も変わらないだろうと思われるかも知れませんが、先ずは承認することから、真の対話は始まり、ピアを支えることにつながっていくのです。承認の5段階

さて、承認には、

(1)存在承認

(2)意識承認

(3)行動承認

(4)経過承認

(5)結果承認

の5段階があります。ピアサポートでは、これを一段階ずつ上がっていくことになります。

次号では、ピアサポートにおける、この5段階での承認について、考えてみたいと思います。 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」連載配信中!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366

NO.070(213号):本当の願いを出発点とする

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

ピアサポートで大切なのは、相手に、「こうしなさい、ああしなさい」と、自分の意見を押しつけるのではなく、相手の土俵にのることであることを述べてきました。

相手の土俵にのるためには、相手が心から願っていることを見つけ出すことから始めます。そして、願いを実現するために何ができるのかを、相手の立場や状況の下に一緒に考えようとします。

ところが、相手が心から願っていることを知ること自体が難しいのです。自分が望んでいることを本音で話せないこともあり、自分が本当は何を望んでいるのかを気付けていない場合もあります。そのため、本当の願いを聴き出そうとする、願いを一緒に見つけ出そうとすることから対話を始めます。

心からの願いを知るためには、サポーターは相談者を承認しオープンな関係性をもちます。この人から承認されていると思ってもらえれば、本音を出す相談ができるようになるからです。承認とは、支援者の意見と100パーセント同じであるということではありません。相談者が考えたことや行動したことを否定せずに受けとることを指します。「あなたが言ったことは確かにそのままで受け取りましたよ」という態度で聴くことです。

実は、承認していく対話の中でサポーター側には、心のジレンマが生じますが、先ずはその人の願いを知ることを優先させます。

例えば、医療者はがんで標準治療を勧めており、支援者もそれを受けた方がよいと考えていても、代替医療ですませたいという患者が相談にきたという例で考えてみたいと思います。

そんな時、最初から「イヤイヤ、そんな代替医療を受けると後で絶対に後悔します。○○病院で標準治療を受けたほうが良いに決まっている」と答えると、相談者は心を閉ざしてしまいます。そうではなくて、その人の一番の願いは何ですかと対話を始めていきます。

「少しでも長生きして、孫の結婚式までは生きていたい」といわれたら、「では、そのために、どうすればよいのか、一緒に考えていきましょうか」と、会話を進めることができます。しかし、「私は、もう充分長生きしてきた。仕事でやりたいこともやってきたし、プライベートも十分楽しんだ。今回の病気は自分の寿命とうけとめた。思い残すことは何もない」と答えられてしまうと大変です。こんな時、治療法の選択に関しては、粘ってみる必要があるかもしれません。

「どうして抗がん剤の治療は受けたくないと考えるのでしょうか?」とか、「家族の方も、それでよいと思われていますか?」と聴いてみます。標準治療を受けたくない理由や標準治療に対するイメージについて、聴いてみます。どれ程の効果と副作用が予測され、どれ程の時間や費用がかかるのかなどが現実と合っているのかを確かめることも必要でしょう。代替医療に関しても、メリットとデメリットをよく理解しているのかを聴いてみます。周りの人が生きていて欲しいと思われているかも大切な要素です。

おじいちゃんには長生きして欲しいんだという家族がいれば、家族と患者さんの対話を促すのも大切かも知れません。人間は、人との関係性の中に生きているのであり、おじいちゃんの死はおじいちゃんだけのできごとではありません。

これらのことがらについての誤ったイメージや思い込みの上に、治療の選択を決定することを避けたいのです。後になって決定を悔やまないよう、十分に準備することが必要です。それらを聴いた上でも、標準治療ではなく代替医療だということであれば、それを支持してあげることも大切ではないかと私は考えます。

この例は、医療者が相談を受けた例であり、ピアサポートの相談としては、深く立ち入りすぎかも知れません。しかし、その人の願いを出発点として、何ができるかを一緒に考えるという過程を知るための例としてあげました。ピアサポートなら、どのようにできるかをあなたも考えてみてください。RDD2020 in OKINAWAにて加藤先生の特別講演開催決定!

令和2年2月29日(土)13時から17時 那覇市保健所3階 大会議室

「ピアサポート」をテーマとした特別講演 ~患者同士の支えあいで健幸を守るために~ - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」連載配信中!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366

NO.069(212号):アルコールと健康について

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

2019年12月にアルコールと健康に関する本「肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方」(ビジネス社)を上梓しました。アルコールに関する情報は、科学的な裏付けのない都市伝説が数多くはびこっているからです。そして、健康に良いと思ってやっていることが、むしろ逆に健康を害する例も少なくないので、その誤解を解いておきたいと思ったからです。

例えば、赤ワインはポリフェノールが含まれているので健康に良いというのはどうでしょうか?これも、アルコールの健康に良い作用がフランスでの心臓死の少なさより発見されたために、その後につくられた都市伝説のようなものです。

実は、心臓死を減らすのはアルコールそのものの作用であり、アルコールの種類には関係ないのです。確かに、高脂質食で飼育したラットにワインに含まれているポリフェノール、レスベラトールを与えると延命効果が得られたという実験結果は報告されているのですが、その量のレスベラトールを人がワインでとろうとすると毎日1000ℓのワインを飲まなければいけないということになるのです。

赤ワインが健康に良いという話は、宣伝にのって世界に広がったのですが、効果がないという情報は一部の科学者しか知らないという現実があるのです。

焼酎が健康に良いということも、誇張されてきて伝わってきました。ビールを飲むと痛風になるけれど、焼酎ならOK、というのもその一つです。しかし、アルコールそのものに尿酸をあげる作用があるために、焼酎でも沢山飲めば痛風発作を起こしてしまいます。ビールに含まれるプリン体は実際にはそれ程でもないのです。

また、焼酎は飲んだ翌日にも残らないから健康に良いのだろうと思われていますが、実際には他の酒、醸造酒(酒やワイン、ビールなど)から焼酎に移行した人には大量にアルコールを飲む人が多く、健康を害することが多いのです。アルコール依存症になると、アルコールが身体に入ることが目的となってしまい、安くて飲みやすい酒をえらんでしまうからです。そして、焼酎のような蒸留酒をストレートやロックで飲んでしまうと、高い濃度のアルコールに食道が触れるために食道癌の発生が多くなるのです。

二日酔いはアセトアルデヒドが貯まっているせいだというのも、都市伝説です。二日酔いの時にアセトアルデヒドの濃度が高いわけではないのです。

二日酔いは、例えてみれば、台風が通過した後の街の痛み方のようなものです。アルコールを飲むことにより、色々な臓器が傷ついたり、バランスを崩してしまった結果として生じる症状の寄せ集めなのです。

お薬と一緒に酒を飲んではいけないというのも、必ずしも正しくありません。アルコールが薬の副作用、例えば眠気や低血糖を強めたり、アルコールが薬の分解を早めたり、遅くしたり、アルコールの分解産物アセトアルデヒドの分解を薬が妨害してアセトアルデヒドの作用が強くでたりと、薬とアルコールの相互作用は複雑です。

しかし、高血圧の薬を飲んでいる人は、薬を飲んだときだけではなく、一日中ある濃度で血中に存在することになります。ですが、高血圧薬を飲んでいる人が全て断酒していなければならないと言うことではないのです。主治医とよく相談したうえで、飲酒することが大切です。

このようなアルコールに関する知識を盛り込んでいます。是非、酒好きのひとは少しでも長く楽しく飲むために、ご一読ください。 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」連載配信中!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366

NO.068(211号):患者会でも個人情報の保護に注意をすること

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

前号では、仲間を支えるためには、共感しようとする傾聴が大切であることを述べました。その時に、生じてくるのが秘密の厳守の問題です。個人のプライバシーに関わる深い内容を聴くときには、その情報を他の人に漏らしてはならないのです。

医療の世界ではこのことは古くから戒められてきたことです。紀元前4世紀頃に活躍したヒポクラテスの言葉を弟子が編纂したといわれる「ヒポクラテスの誓い」の中には、「医に関すると否とにかかわらず他人の生活について秘密を守る」と書かれています。

患者さんの個人の秘密を守ることで、医師は市民からの信頼を得ることができ、病者が医師に安心して相談ができることになると考えられたからです。

このことは近代から現代の医学において医師の守秘義務として教え伝えられ、医師の倫理の大きな柱でした。現在では、これは倫理的な問題というだけではなく、法律上の問題として採り上げられ、わが国の刑法では医療など専門職につくものの義務として守秘義務が課せられているのです。刑法第134条

1.医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあったが、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。このように守秘義務が課せられた医療職は、患者さんとの間で交わされた情報を本人の同意なく漏らしてはいけません。ピアサポーターが医療機関内で活躍する時代がきたとしても、もしピアサポーターから秘密が漏洩してしまうと、医療機関における守秘義務が破られることになり、医療者にとって重大な問題が生じるのです。

このような理由があり、医療者はどうしても非医療者が医療機関内に入り込むことに対して慎重にならざるをえない面があります。病院のボランティアは花をいけたり絵を飾ってもよいけれど、患者と会話をしてはいけないという内規をつくっている医療機関もある程なのです。ピアサポーターも医療機関の中で働くことになると、当然守秘義務が課せられることになるのです。

さて、このようなプライバシーの保護の問題だけではなく、最近では個人情報の保護の問題が頻繁にとりあげられ、個人情報保護法が2003年につくられました。この保護法では、5001人以上の個人情報を利用する事業者が対象となっていたのですが、2017年5月30日に施行される改正法からは、より厳しくなり個人情報を扱うすべての事業者、中小企業や個人事業主、町内会・自治会、学校の同窓会なども、個人情報を取り扱う際のルールが義務づけられることになったのです。つまり、患者会の内部で取り扱うことになる個人情報にも適応されることになったのです。医療機関内での活動時だけでなく、内部でも気をつけなければならなくないのです。

個人に関する情報の中でも、人種、信条、病歴など不当な差別・偏見が生じる可能性がある個人情報は、「要配慮個人情報」として、その取扱いについて特別な規定が設けられました。したがって、患者相談などで得た個人情報も適正に管理することが求められます。個人情報とは、どんなものを指すのかなどの詳しい内容は、「政府広報オンライン」の「暮らしに役立つ情報」の2018年3月23日の記事を参照してください。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。 -

加藤先生の最新書籍がこの冬発売!(2019年12月4日発売予定)

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方

出版社: ビジネス社

NO.067(210号):患者会に求められる仲間を支える力(ピアサポート)その2

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

仲間を支える力となる上で大切なことは、共感しようとしてくれる人がいることだと、前号で述べました。本号では、共感ということについて、もう少し深く考えてみたいと思います。

共鳴する聴き方

傾聴するときに共感という言葉がよく使われますが、話している方(相談者)が自分の話を共感しようとしてよく聴いてくれたと感じた時が共感です。聴いている側が、私は共感したと勘違いしてはいけません。人にはそれぞれの固有の事情があるために、同じ病気をもっていたとしても全く同じ感情を持つことは不可能だからです。

しかし、相談者は相手が共感しようとしてくれていると感じるだけで、どれ程力づけられるでしょうか。そのように感じることだけでも、孤独感から少しは解放されるからです。

以前、来日されたドイツの精神科医ロルフ・ヴェレス教授は、共感はできないものであるとして、共感しようとする行為を共鳴(resonance)と呼ぶことを提唱していました。彼はピアノの演奏家でもありましたから、こういう表現をとられたのだと思います。

異なる楽器であれば、同じ音を出そうとしても音は違います。しかし、共鳴させようとすれば、音色は違っていても音が響き合うというイメージを表したものです。ですから、共感的な傾聴をするためにはお互いが響き合うという感覚が大切なのです。

自分が話しているときに、相手から「わかった!」とか「わかるー」などと言われてムッとしたことはありませんでしょうか? そうなのです。本当は相手の気持ちを解ることなどできないのです。それでも、理解しようとする、理解したい思う気持ちが大切なのです。分類しない聴き方

傾聴している時に、その人の悩みを分類しながら聴くこともやめて下さい。分類をした途端に、その時点からよい傾聴にはなりにくくなるからです。評論家小林秀雄氏が『美を求める心』(新潮社)に次の様に述べています。

「例えば、諸君が野原を歩いていて一輪の美しい花の咲いているのを見たとする。見ると、それは菫(スミレ)の花だと解る。何だ、菫の花か、と思った瞬間に、諸君はもう花の形も色も見るのを止めるでしょう。諸君は心の中でお喋りをしたのです。菫の花という言葉が、諸君の心のうちに這入って来れば、諸君は、もう眼を閉じるのです。それほど、黙って物を見るという事は難しいことです。菫の花だと解るという事は、花の姿や色の美しい感じを言葉で置き換えてしまうことです。言葉の邪魔の這入らぬ花の美しい感じを、そのまま、持ち続け、花を黙って見続けていれば、花は諸君に、かって見た事もなかった様な美しさを、それこそ限りなく明かすでしょう」

ああ、この人はこの悩みなんだと分類できてしまうと、そこからは傾聴できなくなってしまうのです。もう解ったと。でも、相手の方はもっと解ってもらいたいことがあるのです。

解ったと判断したり、これはこのタイプの相談だなとパターン認識した途端に、その人の耳は閉じてしまうのです。

こんな二つのことを心得ながら傾聴すれば、相手の力になれるよい傾聴になるのではないかと思います。https://katos.at.webry.info/201908/article_1.htmlに記事を翻訳しています。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366 - 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.066(209号):患者会に求められる仲間を支える力(ピアサポート)

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

前号では、患者会の役割として、病気についての情報を共有するという目的がインターネットの発展に伴い、相対的に低下してくるだろうことを述べました。その代わりとして、今後求められるのが、同病の患者を病気に負けないように支援するという力と、真の福祉社会を創り出すための提言力です。

今回は、同病の患者、すなわち仲間(ピア)を支えるという患者会の役割について考えたいと思います。難病や重い病気になったとき、患者さんは生きる意味を見失うことになります。これまで生きてきた人生の中で前提としてきた自分の身体能力が、失われたり、低下することになる。あるいは、身体能力の低下が今後も進行していくことが予想されている。そうであれば、今までやってきたこと、今後やりたいと考えていたことができなくなるという状況になります。

今まで自分が死ぬことなど意識することなく生活してきたのに、自分自身の切実な問題としての死を間近に感じること。病気の治療のための医療費がかかるだけでなく、入院し仕事が継続できなくなったり、退職することが余儀なくされるなどで経済的な問題も抱えること。

家族に対して行ってきた世話をできなくなるだけでなく、反対に家族の世話にならなければならないこと。職場や近所で今まで頼りにされてきた人からも頼られることがなくなること。

病気に対してどのように対処してよいのかもよく解らないこと。治療や療養に関して色々な判断を迫られるけれども、状況が良く理解できないこと。

このような多様な困難が、同時に、そして次々に襲ってくるわけであり、どんな人であっても病気を抱えた苦悩に苦しみます。

最初は、自分のおかれた状況が良く把握できないことに苦しみ、次に、何でわたしがこんなことで苦しまなくてはならないのかと悲しみ、怒りの感情がこみ上げてきます。そんな感情を他の人にぶつけてしまい、そのことを後で後悔することもあります。

こんな時、自分の状況を良く理解してくれる人が身近にいるだけで支えになります。こちらの話を共感しながら聴いてもらえるだけでも、心が落ち着いてきます。自分と同じような状況にあった人が、今生き生きと生活されていることをみるだけでも、勇気づけられます。

そんな力になれるのが患者会のメンバーではないかと思います。そして、そんな活動がこれからの患者会の大きな部分になっていくのではないかと考えます。

なぜなら、同じ病気を体験した人だからこそ、共感を持って聞くことが可能であり、病気を抱えての生活するための勇気をもっておられ、その人のもつ智慧を伝えることも可能だからです。

最近のBMJ(英国医師会雑誌)に、ローマ市サン・カミッロ病院の多発性硬化症センターで、医療チームの中に参加して奮闘するパオラ・クルーガー氏の記事が紹介されています。クルーガー氏は、「エキスパート患者は医療職の仕事を補助するために働くのではない。エキスパート患者という一つの専門家として働いていることを誇りにしている」と発言しているのです。

同病を抱えた患者が医療機関の中で医療チームの中に専門家の一員として参加しているなんて素晴らしいことだと思いませんか?次号に続く

https://katos.at.webry.info/201908/article_1.htmlに記事を翻訳しています。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.065(208号):これからの患者会に求められるものは何だろうか?

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

患者会の活動は、今までに様々な役割を果たしてきました。日本難病・疾病団体協議会(JPA)のホームページには、患者会の3つの大きな役割として、(1)病気を正しく知ること、(2)病気に負けないように、(3)本当の福祉社会を創るために、が掲げられています。一方で、このような3つの役割は時代とともに変遷するのではないかと思います。今号から、患者会の3つの役割とその変遷について考えてみたいと思います。

1)病気を正しく知ること(情報の提供)

インターネットの普及により情報の収集の仕方は大きく変化しています。病気の情報をえるためだけなら、患者会に参加をしなくてもすんでしまう時代が訪れているのです。

一昔前は、自分の病気の情報をえようと思っても、一般市民にとって情報をえることが難しかったのです。そのような時代には、患者会への参加や患者会の会誌から得られる情報は大変貴重なものであったと思います。特に希少病や難病の患者さんやその家族は、自分の病気に関する情報をえることは絶望的な状況でした。街の本屋や図書館に行ってもそんな本はなく、途方にくれていました。

患者会に加入するのは、会に参加するために、会誌を手にとるために、という面がおおきかったのではないかと思います。少なくとも、患者会の存在を知るきっかけは、病気に関する情報不足であったのではないでしょうか。

情報化時代を迎えて、会誌の情報をインターネット上にも載せようという声が上がってきましたが、そのようにしてしまうと会員であることのメリットがなくなってしまう、会費が集まらなくなるのではないかという心配がささやかれていました。

本誌、難病情報誌アンビシャスは、平成20年12月発刊の80号からはネット上に継続的に公開されており、時代の先端をいく活動を続けておられ素晴らしいと思います。しかも、WEB版、PDF版だけでなく、音声版も備えられているところに先進性を感じます。

一人でも多くの病気をもった人と情報を共有したい、難病患者の支援活動を社会に知ってもらいたいという気持ちが伝わってくるようです。ネット上の情報提供だけでなく、面談や電話相談などでも対応されており、認定NPO法人アンビシャスは情報提供に関して全国の模範となる活動をされていると思います。

一方で、これ程までに情報を外部の人にまでオープンにしてしまうと、情報をえるために患者会に参加するという必要性が感じられなくなり、会員が集まらなくなってしまうかも知れません。従って、今後の患者会の方向性として、情報提供を会員になってもらうためのメリットにすることは、ますます難しくなっていくことと思います。情報提供を外部に対してもオープンな形でしっかりと行うと同時に、それ以外のメリットで会員になってもらうことが必要となるのです。つまり、患者会の役割の(1)から、(2)や(3)へと比重を移すことが求められるのです。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.064(207号):魂の言葉を聴く

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

よい傾聴のために

人生の大きな危機に直面したとき、その危機に対して意味を求めてしまうのが人であることを述べてきましたが、それではそんな人に対して、どのようにすれば支援することができるのでしょうか?患者会などでもどうすればよいのか一番悩むことではないでしょうか。傾聴をすることが、先ず一番目に大切なことですが、傾聴といってもどのようにすればよい傾聴になるのかがよくわかりません。今回は傾聴について考えてみたいと思います。

相手の言葉を繰り返せばよいのか?

「傾聴では相手のいったことをリピートするのだよ」と教えられて、相手の言葉を繰り返すことばかりに専念している人もいますが、それはよい傾聴とは言えません。そんなことならロボットにでもできます。ロボットに話していても、意味を見つけることは難しいでしょう。聴いてもらう方でも、これを繰り返されると「ああ、またこれだ」と冷めた気持ちになり、白けてしまいます。

答を与えてあげればよいのか?

つぎに、多いまちがいは、解答を教えてあげようとすることです。「それは、こう考えてみたら?」「そうなら、こうしてみましょうよ」。ラジオやテレビでみる人生相談のコーナーように聴くのではなく答えを与えることが良いのだと思い込んでいる人は、ちょっと聴いただけですぐに答えを与えようとします。人生の達人なら何でも答えてあげられると思っている人も多いし、そのように答えを与えてもらうことを求める人もいることは確かです。

しかし、このような他人から与えられた答えではその人の人生を生きることにはつながりません。

もちろん、どのようにすれば助成金を受けられるのかなどの、知識を伝えることならそれでよいのですが、スピリチュアルな苦悩、すなわち人生の意味や危機を迎えたことに対する意味についての悩みは、その人が答えをもとめ、考え、納得するなかで、本人が見つけていくものです。魂のさけびを聴き、魂の願いを探る

人は、人生の重大事件に直面すると、色々な感情がわきおこり、思考がみだれたり思わぬ行動をしたり、意気が消沈してしまいがちになります。しかし、その感情や思考のおこり方、行動の裏に実は魂のさけびがあるのです。その魂が何を欲し、どのようにしたいのか、その本人自身も気がついていない心からの願いを見つけようと、その人と一緒に伴走するのが本来の傾聴です。本人も気がついていないし、私も知らない。そんな願いを一緒に探そうという気持ちで対話をしていくと、よい傾聴になります。

このような傾聴は、すぐに答えが見つかるとは限らないし、何回も会い何年もかけることが必要かもしれません。一度に長い時間をかければよいというものでもありません。定期的に会って聴くことにも意味があります。気長に聴いていくことが大切です。そんな傾聴ができているときには、意味を見つけられていないときであっても、相手の気持ちは癒されているものです。答えをみつけようという希望がそこにはあるのですから。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.063(206号):意味を求めることの意味

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

生きている意味などあるのだろうか

普段、面白おかしく元気に過ごしているときには、「自分が生きている意味があるのだろうか」などと考えることは余りないものです。ところが、重い病気で死を意識しなければならない状況や今までとは全く異なる身体状況や何らかの挫折などを体験する人生の危機を迎えると、そんな思いに悩まされることになります。あるいは、重病や障害を抱えると「なぜ、こんなことに」という疑問をもつことになり悩まされます。その意味を求めてしまうのです。

しかし、「生きていることに意味なんてあるのか?」と意味があるのか、ないかを深く考えるよりは、むしろ意味を見つけられた方が生きられることができると考えた方が良さそうです。生きている意味を求める人間

「なぜ、人は意味を求めてしまうのでしょうか?」それは生まれてより意味を求めるものとして育てられてきたからではないでしょうか。道具を使ったり、農耕を開始したことにより、動物としてのヒトが人間になり、行動することに意味を求めてしまうことになってしまったのです。

学校でよい成績をとるために勉強する、よい学校に入るためによい成績をとる、よい会社にはいるためによい学校に入るなどと、人は今の楽しみを犠牲にしながら、将来のために努力することが求められて育てられてくるのです。

今行っている活動に意味を求めるのは、人がそのように育てられてしまったからなのです。つまり、意味を求めることを宿命づけられているのが人間の生き方なのではないです。意味づけの上に活動する

ですから、人生のできごとに、そして生きていることに意味があるのか、ないのかではなくて、意味を見つけられたところに活動が始まるという言い方が適しているのかも知れません。それは自分の将来の楽しみのためであってもよいし、他人のためであってもよいのです。その人が自分で納得できる意味が見つけることができれば、そこが出発点になるのです。

エリカ・シューハート教授は、人生の危機に直面した人の心理的な経過を分析し、らせん状の8つの段階を経ていくと述べています。危機を起こす事件の意味が見つけられた時が、第6段階の受容であり、そこから第7段階の活動、第8段階の連帯へと上がっていくというのです。意味を見つけるために

現在を肯定し、そこから活動するためには、今までの固定観念から飛び出すことが必要になります。しかし、それまでの生き方や考え方をいきなりすっかり変えてしまうという作業は、とても強い意志が必要であり、一人でおこなおうとしても中々大変な作業です。かといって、誰かに教えを請うことにより、納得できる意味が見つけられるわけでもありません。

自分の過去のあり方を振り返り、自分を見つめながら、心の底から望んでいることが何なのかを問うことにより、現在の状況を受容しそこから可能な活動を見つけていくことになります。一人だけで作業を行おうとしても、囚われや癖があり、どうしても視野が狭くなりがちです。そんな時に、その過程を助けてくれるのが傾聴者なのです。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.062(205号):こんなわたしに、生きている意味はあるのでしょうか?

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

スピリチュアルペインとは

大きな障害をかかえたり、重病や病気の進行のため死を意識せざるを得なくなった時、「なぜ自分はこんな病気にならなければならないのか」、「こんなわたしに生きている意味はあるのだろうか」などと考えてしまい苦悩を抱える人も多い。しかも、そんな苦悩を感じていても、そのことを周囲の人に口に出すこともできず、その人は孤独の中で悩んでしまう。このような生きる意味に関係する苦悩は、スピリチュアルペイン、あるいは実存的苦悩などと呼ばれています。

誰がスピリチュアルケアをするのか

そのスピリチュアルペインに対するするケア、すなわちスピリチュアルケアは誰が担っているのかという調査結果が米国ノースカロライナ大学ハンソン氏らにより2008年に報告されています。その報告では、スピリチュアルケアを受けた患者103名は237人からケアを提供されており、その内訳は95名(41%)が家族や友人、66名(29%)が医療職者、38名(17%)が聖職者であったというものでした。しかも、患者の満足度は提供者の年齢や人種、性、役割、訪問回数などで有意な差がなかったというのです。

米国はスピリチュアル・ケアの先進国の1つであり、そのシステムもできているため、チャプレンと呼ばれる聖職者がスピリチュアルケアの大半をになっているものと、わたしは考えていましたが、意外な結果です。家族や友人の役割

逆の見方をすると、家族や友人、医療者の果たす役割があるということです。チャプレンがあまりいない日本の医療において、家族や友人、医療者が果たす役割はより大きいだろうし、それを上手く利用できるようにすることが今後の大きな課題ではないでしょうか。

そんなことを言っても、家族や友人として、そんなことを聞かれてもどう対応すればよいのかが解らないし、大半の医療者もそんな教育を受けてきていないのが現実ではないでしょうか。

そこで、ここでは家族や友人にとって、こんな時にどう対処すれば良いのかを考えてみたいと思います。あなたなら、どのように答えて対話をするのかを考えてみませんか?

生きる意味があるだろうかと問われても、正解というべき1つの解答があるわけではありません。そもそも、自分自身の生きる意味でさえも考えたことがないと思う人も多いのではないでしょうか。ベテランの聖職者、神父さんなら「あなたには生きる意味があるのです」と自信を持って答えるのかも知れません。それはそのような立場の人だからこそ信者さんに対しては有効であるかもしれませんが、そんな言葉を家族や友人が発しても意味を持ちません。

家族として、友人として、あなたはどう答えていけばよいのでしょうか。その対話の意味、そしてその意味を活かすための対話への対処法について、一緒に考えてみたいと思います。次号に続く

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.061(204号):自己肯定感 (再考) 下

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

わが国では自己肯定感を否定するような同調圧の高い教育がおこなわれてきました。そして、個性的であることは悪いこと、自己を主張する人はうっとうしい人という社会がつくられてきました。このことが日本の若者の自己肯定感を低くしているように思われます。

最近報道された入社式を伝える写真をみても、新入社員は黒一色のリクルート服を着ています。今まで以上に同調圧が強く働いていることがうかがわれます。個性の時代とか多様性の時代といわれながらも、どうも時代は逆行しているようです。

各自の自己肯定感を高めて多様性を受けいれる社会をつくることは、わが国の未来を創るための課題ということができるでしょう。とりわけ医療の分野で、自己肯定感を育むことは大切です。それは、病気を抱えた患者さんの療養生活に大きな影響を与えるからです。健康創生論

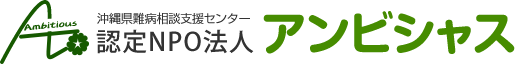

アーロン・アントノフスキーは、人生の中でも最も過酷で悲惨な経験として強制収容所で過ごしたユダヤ人を対象に、どのような健康状態であったかを研究し、健康創生論(サルトジェネシス)という新しい考え方を提唱しました。

健康と病気とは一線を画した別のものではなく、健康と病気は一連の連続性のものであるという考え方です。そして健康を保つために、病気の原因をつぶすということではなく、元気を育てるという考え方もあることを示しています。SOC(首尾一貫性感)

アントノフスキーは健康生成論の中で、SOC(首尾一貫性感)が過酷な状況を体験した後にも健康を維持するうえで大切であったことを報告しています。SOCは、Comprehensibility (把握可能感)、Manageability (処理可能感) Meaningfulness(有意味感)の3つの項目からで評価されます。

自分が状況を把握できているだろうか、その状況に対処できるだろうか、自分のやっていることに意味を感じられるか、というSOCの3つの項目は、自己肯定感そのものであるということができないでしょうか。SOCは生まれつきのものなのか、幼少時につくられたものなのか、成人になってからも成長させることができるものなのかは議論のあるところですが、成人になっても成長させられるという考えが支持されているようです。

SOCが健康であることにとって大切なのであれば、医療の中で自己肯定感を大切にすることの意味が改めて認識されます。慢性病、とくに難病では、SOCや自己肯定感を大切にする医療、育むことがわが国のこれからの医療の重要なテーマになるのではないかと思います。病気をもつ人が生きやすい社会造り

「がん患者など働かなければよい」と発言した政治家もいましたが、むしろ、病気をもっている人を受けいれる社会、病気の人が活躍できる社会、病気をもった人が生きている意味を感じられる社会を、目指さなくてはいけないのだと思います。

そのためにも、病者のもつ自己肯定感を大切にしようではありませんか。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.060(203号):自己肯定感 (再考) その一

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

「病気になったのは、自分が何か悪いことをしたからではないか」、「今までの私の生き方が間違っていたのだ」、「食べ過ぎはダメだとわかっているのに、つい食べ過ぎてしまう」、「病気になったために家族に迷惑をかけてしまう」、「職場でも、体力が続かなくて周りに迷惑をかけてしまう」、「わたしは社会に必要とされていない」、「社会のお荷物だ」などなど。

病気を抱えた患者さんは、自己肯定感が低くなってしまうことが多いという発言がきっかけとなり、公開講座「患者学」では対話のテーマに自己肯定感を何度かとりあげてきました。

そもそも、自己肯定感とはどのようなものなのでしょうか? 自己肯定感とは、自分のあり方を積極的に評価できる感情、自らの価値や存在意義を肯定できる感情などを意味する言葉です。国際的に利用される自己肯定感を評価する尺度としてローゼンバーグ自尊感情尺度(RSES)があります。次の10項目の質問に対し、4段階で自己評価(1=強くそう思わない、2=そう思わない、3=そう思う、4=強くそう思う)してもらい、その合計点で評価するというものです。

1 私は、自分自身にだいたい満足している。

2 時々、自分はまったくダメだと思うことがある。

3 私にはけっこう長所があると感じている。

4 私は、他の大半の人と同じくらいに物事がこなせる。

5 私には誇れるものが大してないと感じる。

6 時々、自分は役に立たない強く感じることがある。

7 自分は少なくとも他の人と同じくらい価値のある人間だと感じている。

8 自分のことをもう少し尊敬できたらいいと思う。

9 よく、私は落ちこぼれだと思ってしまう。

10 私は、自分のことを前向きに考えている。このような質問で測定される自己肯定感で、あなたは、自分の自己肯定感が高いと感じられたでしょうか?

国立青少年教育振興機構が日本・米国・韓国・中国の高校生を対象に行った調査(2018年3月公開)では、日本の学生の自己肯定感の低さが顕著でした。元来、日本の教育では自己肯定感を育てることよりも、上からの命令や規則に従うこと、周りに合わせることを目標にしているようにも思えます。

しかし、自己肯定感が低いようでは患者の力を発揮できません。今までの医療は、薬をもらうにしても手術を受けるにしても、患者さんは受動的で医師にお任せするという状況が多く、患者の力など要求されてきませんでした。しかし、慢性病、とくに難病では事情は異なります。なぜなら、病気を抱えて日常生活を過ごさなければならず、生活の見直しが必要となり、医師にお任せではすまないからです。また、新しい治療や療法の知識も身につけなければ行けませんし、それらを見分ける力も必要となります。治療の選択肢が増えてきており、患者としての状況や自分の生き方を反映するものを選択するために、患者の自律心がより大切になります。

患者の力など無用のもの余計なものとされてきた医療から、患者の自己肯定感を支える医療、患者の力が発揮できる医療へと変わらなければならないのです。そのためには、患者の側も医療者の側も双方の意識改革が必要となります。(次号に続く)

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.059(202号):鬼は内、福は内?

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

毎年、2月3日の節分になると、日本全国の神社や家庭で「鬼は外、福は内」と豆がまかれます。鬼は悪い者、忌むべきものとして追い払う行事です。しかし、「鬼は内、福は内」とかけ声をかける神社や宗教も少数ながら存在します。鬼は、邪悪なものばかりではなく、鬼神(きしん)というように、自分たちを守ってくれる鬼の神様として考えるためです。

そういえば、2014年新聞広告クリエーティブコンテストを受賞した作品に「ボクのおとうさんは、桃太郎というやつに殺されました」というコピーがありました。まだ、幼くつたない文字でかかれている、小さい赤鬼の子の言葉に、わたしたちは強烈なパンチを浴びせられました。

わたしたちは、普段、「鬼は悪い者、害をもたらすもの」という常識の中に過ごしています。常識となってしまったことは、疑うこともなく、そのままに過ごしてしまいがちです。つまり、わたしたちは一つの視点からでしか、ものを見ることができなくなっています。しかし、このコピーの言葉に、他の視点をもつことの可能を知らされ、とらわれから解放されます。

対話をすることの大切さもここにあるのです。対話は新しい視点と智恵をお互いにもたらし、新しい着地点を見つけさせることになります。今、世界は大きな転換期を迎えています。今までの常識が通用しなくなる時代であり、新しい価値観が必要とされる時代でもあります。

昨年は、スポーツ界においてパワハラ事件が頻発しました。実は、先輩が後輩をしごく、コーチが選手を脅すなどは格闘技やスポーツでは当たり前のことでした。20年前なら、そんなことを言っても、大きな上下の関係性の下に無視され、潰されるだけだったでしょう。いや、発言することさえできなかった世界です。それが表にあぶり出されてきたのです。

セクハラに#metooという運動も世界的な規模でおきています。ブラック企業の実態も暴かれています。官僚の不正な統計も表に出てきています。今までなら、闇に葬られてきたこと封じ込まれていたことが表に出る時代となってきたのです。弱者であっても、「今のままでは嫌だ」と発言できることになったのです。古い価値観を一度壊し、新しい世界を創っていくために、今後、対話がますます必要となっていくでしょう。

対話の力によって、お互いの視点を知ることができ、お互いの考えを深め、新しい着地点を見つけることが可能になります。対話は、どちらか一方が他を打ち負かすことを目指す論争・ディベートではありません。

医療においては、何よりも患者さんの発言が出発点となります。そして、そこで発せられた問題を解決するために、それぞれの専門家が対等に話し合える対話が必要となるのです。患者さんも自分の病気をコントロールする一人の専門家としてチームに参加してもらうのがコンコーダンスの医療です。

慶應大学で開催している公開講座「患者学」も、患者と医療者、市民と医療系学生が対話をすることにより新しい視点をもつことを目指しています。そして、患者さんが自分の病気を治す医療チームに加わり、一人の専門家として発言できる医療をめざします。患者さんが一人の専門家として発言し対話を練習する場として公開講座を開催しています。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.058(201号):ピアサポーターと傾聴

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

同じ病気の患者同士が援助し合うことをピアサポートといいます。ピアとは仲間のことであり、同じ立場にある仲間同士が助け合うのだから、ピアサポートはよいに違いがないと考えがちです。

しかし、そこに一つの落とし穴があることに留意が必要です。レイチェル・ルタン氏らは、同じ事を経験しているからこそ共感することが難しいと述べているのです。彼等の研究によると、苦境(離婚、昇進見送りなど)に陥っている他者に対し、過去に同じ境遇を乗り越えた経験がある人は、その経験がない人よりも共感を示しにくいという実験結果がでているのです。

凍てつく湖に飛び込もうとして怖じ気づいての失敗すること、失業のために麻薬売人になってしまうこと、いじめへの対処を上手くできないことなど3つの実験で、その状況を切り抜けてきた人は、その状況を経験していない人に比べて、対処が上手く行かなかった人に対しての共感が弱いというのです。つまり、過去に苦境を乗り越えた経験を持つ人は、似たような苦境にありそれを克服できないでいる人に対して、厳しい見方をしてしまうと言うのです。

一つには、過去の苦境をどの程度苦しんだかを過小評価してしまうこと、もう一つには、自分はその苦境を克服できたという自信とが重なって、克服できずにいる人への共感が薄れてしまうのだという解釈がされています。

このことは、患者会の活動の中で、患者同士でピアサポートする上でも十分に注意をしておかなければいけないでしょう。実際に、慶應大学で行っている慢性病患者ごった煮会や公開講座「患者学」の場でも、過去に苦しんだけれど、今は苦境を乗り越えてこんなに幸せと話す人がいます。そんな時、その時点で苦境のど真ん中にいる人は、そんな話を白けながら聴いている様子がうかがわれます。

慢性病患者ごった煮会では、苦しみを乗り越え、抜け出すことができた人は、「そんな状況を抜け出せば、こんなになれるわよ」と教えようとしたり、「自分なら共感しやすいはずだ」と考えたりするのではなく、自分自身が1番辛かった時の体験談を話して欲しいとお願いしてきました。

あるいは、どんなことが困難を乗り越えるきっかけになったかを話して欲しいと。

また、ごった煮会では同じ病気ではなく、むしろ別の病気の患者さんの方がより共感して聴いている様子が見られることがあります。その人達は、相手の病状の苦しさはよく解らないけれど、自分も苦しさを持ってきたから理解したいという気持ちで聴くことができるためであろう。

ルタン氏の言うように、苦境を乗り越えてきた人は、その苦境にあったことを軽く見がちとなること、自分は乗り越えられたんだと自信過剰になりやすいことをしっかりと認識しておくことが、ピアサポートをしようとする人には大切な心構えではないでしょうか。参考図書

レイチェル・ルタン他:子育ての経験のある上司とない上司、どちらが育児の苦労に共感してくれるか、

ハーバード・ビジネス・レビュー EIシリーズ 「共感力」、ダイヤモンド社 2018

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.057(200号):自己肯定感をもつためには

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

第50回の公開講座患者学では自己肯定感が後半にワールドカフェスタイルで対話をするためのテーマとなりました。今回はその対話の中でわたしが考えさせられたことを述べたいと思います。

公開講座前半の話題提供の中で、講演者が「アート療法の一つとして生け花を経験したときに、自分の好きな花を自分が選んだ花瓶に自分の好きな形で花をいけることにより、自己肯定感が上がってくることを感じた」と話したことがきっかけになりました。教育関係の出版社につとめるある参加者は、「日本の学生は世界各国の若者に比べて、学業成績はよいのに自己肯定感が低い」と発言したので、この自己肯定感は病気と一体どう関係するだろうと、後半の対話のテーマとなりました。

わたしは自己肯定感が高い方がよいことと考えていたので、ある参加者が「自己肯定感の高い人って嫌だよね」と発言したことは衝撃的でした。どうも、自己肯定感の強い人は、自我ばっかりが強くて周りとの調和を乱す、あるいは自分の自慢話ばかりしたがる困った人という印象があるようです。自己肯定感が高いと思われる人が、そんな行動を示したということなのでしょう。日本では「和を以て貴しとなす」の考えが根強く、調和を何よりも重んじられがちです。したがって、「あの人は個性的ね」と言う言葉も、ある種の悪口として使われることが多いのです。

その辺が、日本の学生の自己肯定感が低いことと関係しているのではないでしょうか。つまり、周りに合わせること、自分を押し殺すことが良しとされる教育が行われているのです。同調圧が強く、自分を出さないことが良しとされる中で自己肯定感が育つわけがありません。

対話の中で、ある参加者が、子供の頃から成績のよい姉と比べられて育てられたために、ただでさえ自己肯定感が低かったのに、病気になって自己肯定感がさらに下がったと発言されていたことが印象的でした。自己肯定感が低くなると患者の力は発揮できません。今までの医療では患者の力など無用のものとされてきた歴史もあったでしょうが、これからの医療では自己肯定感が高くて患者の力を発揮することが必要とされます。

それでは自己肯定感はどのような人で高くなるのでしょうか? 自己肯定感は小さいときから親などにほめられて育った人で高いのではないかという意見もありました。一方で、わたしは自分のやっている研究がずっと周りの人から評価されなかったので、何クソと続けてきたから自己肯定感を持てるようになったという人もいました。

他者からの評価は人が育つ上で当然大きな影響を与えるでしょうが、それはネガティブな評価でもポジティブな評価であっても、自己肯定感を育むのではないかと考えている人がいることが不思議に感じられました。そして、そもそも、自己肯定感は他者からの評価ではなく自分自身の評価の上に生きる感覚をさすのですから、なぞはより深くなります。次号に続く

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.056(199号):医療の歴史から新しい時代の医療を俯瞰する その6

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

医療の中で患者がもつ主体性の大切さ

前回には、対話がこれからの医療で重要になることを述べましたが、なぜ対話がそれ程必要なのでしょうか。それは、病気を抱えての療養生活において、患者さんが主体的になることが何よりも大切であるからです。

『がんが自然に治る生き方』(プレジデント社、2014年)の著者ケリーターナーさんは、がんの自然退縮があった患者さんとその治療者を数多くインタビューし、共通した実践項目として9つを挙げるこができると述べています。それは、(1)抜本的に食事を変える、(2)治療法は自分で決める、(3)直感に従う、(4)ハーブとサプリメントの力を借りる、(5)抑圧された感情を解き放つ、(6)より前向きに生きる、(7)周囲の人の支えを受け入れる、(8)自分の魂と深くつながる、(9)「どうしても生きたい理由」を持つ、の9つの項目でした。(2)、(3)、(8)、(8)、(9)は自分と病気の関わり方、向かい方に関するものであり、(1)、(4)は口から摂るものであり、(7)は他者との関係性にあったのです。

そんなことでがんが治るなんてと思われるかもしれませんが、実は日本でもかなり前からがんの自然退縮も研究されてきていたのです。日本の心身医学を創設された故池見酉次郎先生(元九州大学教授)は、1992年にスイスで開催された第4回国際ストレス学会でがんの自然退縮例に関する研究でハンスセリエ賞を受賞しています(池見酉次郎著『ヘルスアート入門』創元社1995年)。

池見教授らは、74人のがんの自然退縮例で精神生活や生活環境を分析し、詳しい調査が可能であった31人中23人に人生観や生き方の大きな変化があり、その23人の中、7人はがんの告知がきっかけに永遠の命へのめざめが、5人はがんを宣告されることによって信仰の対象としていた教祖や神仏に自分のすべてをまかせきるという全託の心境に、5人は家族からのサポートや周囲の人の温かい思いやりに包まれて主体的な生きがいのある生活へ転換が起き、6人は生きがいのある仕事に打ち込んでいたことを報告していたのです。実に、約4分の3の人で、生きがいや生き方に大きな変化があったというのです。ケリー・ターナー氏の記述と驚くほど似ていると思いませんでしょうか。

このような変化はその患者さんの免疫力や生命力を高め、がんを自然退縮させたものと考えられます。わたし自身も、がんが自然に退縮し長期間生存された例を5例ほど経験しています。いずれの方も、病気に消沈することなく生き生きと前向きに生きておられたことが印象的です。ここまで述べてきたことは、がんについてでありますが、他の難病であっても、主体的に生きている方の生命力は病気を克服する力がある例を何人もみてきました。もちろん、これらの人は現代医学を否定するのではなく、最新の治療を医師と十分に話し合いながら受けているのです。

本来もっている生命の輝きをとりもどすためには、患者さんが主体的に生きることがとても重要であり、医者まかせ医療者任せで萎縮をしていては駄目なのです。次号に続く

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.055(198号):医療の歴史から新しい時代の医療を俯瞰する その5

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

これから対話の時代へ

前号では、パワハラがまかり通る上下の関係の時代が終わりを告げようとしていることを述べました。では、その後には、どのような時代がやってくるのでしょうか。それは、水平の関係で対話をする時代です。

対話とは、討論のようにどちらが正しいとか、どちらが勝つというものではありません。あるいは、片方が一方的に指示をして、他方はそれに従うだけという関係でもありません。

対話とは、お互いが対等の立場であることを認め合い、話し合い、相手を尊重しあうことによって、新しい視点による妥協点を見いだすという行為です。しかし、このような対話に日本人は余り親しんでこなかったのかも知れません。

恐らく上下の関係は特に明治維新の近代化以降に厳しさを増したものと思われます。古くの日本には「和をもって貴しとなす」という文化もあったのですから。医療における対話

医療においても、パワハラとは言われなくても、患者さんをおどすことにより医師に従わせるという「おどし医療」は存在してきました。

「○○の治療を受けなければ、病気が進んで半年以内に死んでしまうぞ!!」「患者はそんなことは知らなくてよい」などと激しい言葉を主治医から浴びせられたという話を患者さんから聞くことも稀ではありませんでした。

特に、主治医の側が標準治療を受けさせたいと思い、患者が医師の思うとおりには受けいれない場合には、なおさらです。それなら医療を受けるなと脅されることもあったのです。

そもそもガイドラインは医師が患者に従わせるためにあるのではありません。それを対話する土台にして、医師と患者が医療の方針を話し合うために作られたという歴史的な背景があります。事実、米国のガイドラインにはそのようなことが明記されているのです。

標準治療は、ある程度の科学的な根拠に裏付けられて推奨される治療ではありますが、それは多くの人で調査をしたときに統計的に有意な差があったというだけであり、必ずしも全ての患者さんに適している、あるいは患者さんがそれを選ばなければならないという治療ではありません。

患者と医療者がお互いに情報を提供し、持ち寄ることにより、その人にとって最も適したものを選べばよいのです。しかし、医療者の側も患者の側もこの様な関係性で話し合うことには不慣れです。対話をする練習をする場としての公開講座

慶應大学の公開講座「患者学」は、医療において対話をすることを練習する場として開催しています。患者と医療者が対話をするためには、両者が水平の関係にあることを前提としなければ始まりませんが、対話をするとそのことによって水平の関係性がより強化されるという側面があります。したがって、とりあえずそういう関係を創るための練習の場が必要になるのです。

このような練習の場が日本全国に広がれば、そこに新しい医療の文化が誕生すると信じています。次号に続く

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.054(197号):医療の歴史から新しい時代の医療を俯瞰する その4

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

日本でおきている社会の大きな変化

今年になり、2月に女子レスリング、5月にアメリカン・フットボール、7月にボクシング、そして、8月には女子体操とスポーツ界でのパワハラ問題があいついで大きく報道されました。2年後に東京オリンピックを開催という時期で話題になった面もありますが、2013年には女子柔道で、また何度も大相撲でのパワハラ問題が採りあげられてきたように、パワハラ行為が問題にされる時代になったと言うべきでしょう。格闘技に限らず、体操をはじめ野球や水泳などでも暴力的指導が問題とされてきており、スポーツ界での教育や指導の全体でパワハラが問題になってきています。

わが国では、スポーツの指導者が怒り・威し・暴力をふるまうことにより選手を育成することを当たり前とする時代が続いてきました。そのため、たとえパワハラがあっても、選手を強く育てるためであればと是認され、社会的に問題となることは少なかったのです。指導者もそのような方法で自分が指導されてきたため、そのことを当たり前ととらえていました。指導者の強力な権力構造の下、選手は泣き寝入りし、たとえ告発しても社会は問題として採りあげなかったのです。事実、1991年の体操の全日本選手権では採点法をめぐり過半数の選手が抗議し試合をボイコットしましたが、マスコミは当時の強化部長塚原千恵子氏を支持し、むしろ選手やコーチの側をバッシングしていたのです。なぜ、今パワハラが問題なのか

今年になって急に連盟の理事長、監督、コーチなどがバッシングを受けるようになったことは、二つの側面があると考えられます。一つは社会全体がこのような怒りや威し暴力による教育や指導を容認しなくなってきていることです。もう一つは、選手の側の意識が変化してきていることです。若者は、かつてのようにスパルタ教育の下で育てられていないため、パワハラによる指導に対して反発したり、萎縮することになります。結果として、競技でもよい成績につながりません。

スポーツでは、本人に有無を言わさずやらせる指導が過去において効果を上げてきたため、周りの人もそれを咎めることが少なかったのです。パワハラでも、よい結果を出せば許されてきましたが、よい結果がでなくなれば許されなくなります。

一方で、社会は暴力による指導に対して、厳しい目を向けることになってきました。暴力や威しによる指導法は、鞭でたたき、痛さを思い知らせるという動物への調教のような行為であり、人間である選手に対するコーチングではありません。

競技者も観客も双方がスポーツを楽しむには、人間が人間らしく練習し、その成果を競ってこそ達成できるのではないでしょうか。動物の調教法で成立するスポーツは、人間文化としてのスポーツにはなりえません。スポーツにおいても、それぞれの人が、その人の自律的な努力と工夫により個性を活かすことでよい結果をだせるという競技こそが、人間として楽しむべき文化です。

古代ローマで奴隷を猛獣と闘わせて、貴族がそれを楽しむような時代はもう終わりをつげ、人として練習し成果を試せるスポーツを楽しむべき時代を迎えたのです。実は、このような変化が社会全体に起きているのが現在なのです。次号に続く

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.053(196号):医療の歴史から新しい時代の医療を俯瞰する その3

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

科学としての医療への移行期

15~16世紀にかけてヨーロッパで近代科学が発展し、ヒポクラテス以降の経験知を集積するのではなく、科学的な方法や考え方、技術が医療でも次第に採りいれられるようになってきました。とは、言っても、医療の対象は複雑な人体です。色々な病気について科学的に理解できるようになったのは、ごく最近のことです。それまで経験がものをいう時代がずっと続いてきたため、経験による知識が科学的な知識を凌駕する場合も少なくありません。

経験知が科学を凌駕するとは

例えば、科学的には風邪を治す薬はありません。良い環境の下で十分の休養と栄養をとり、身体の治癒力を高めることが1番です。しかし、のどの痛みや発熱、そして咳・痰などの症状があれば、症状をおさえる薬で身体が楽になります。そのことで、患者さんは薬でよくなったと考えやすいし、患者さんの経験や感想を聴いた医師も薬で治ったものと誤解してしまいます。

結果として、患者と医療者の双方で、風邪薬が効くという思い込みが広まります。このような経過で、風邪なら風邪薬をという経験知が、患者と医療者の間で、そして、市民の中で共有されていきます。

しかし、実際に風邪に薬が効くのかどうかかは、服用した時としなかった時の治癒までの期間を比較しなければ解りません。風邪は自然治癒力によってある一定の期間で治ってしまうからです。そのために、薬を服用する群とニセ薬を服用する群に分けて、治癒期間の平均値を比較しなければなりませんが、そうすると、両者の間に差はないのです。そもそも、風邪をおこすウイルスを抑える薬ではないのですから論理的にも当然なのです。

それでも、風邪薬が使われているのは、薬をのまないと風邪は治らないという思い込みと、薬をのんで症状を抑えることにより、治癒するまでの間を楽に過ごしたい、あるいは、仕事をしなければという思いが強いからなのです。抗不整脈の薬により早く死ぬ

これとは逆に、論理的に効くはずなのに、期待外れになった薬があります。不整脈を抑える薬が開発されたのですが、1989年発表の論文で、むしろ抗不整脈薬を飲んでいた群で死亡率が2.4倍も高いことが明らかになりました。不整脈を抑えても死亡率が高くなってしまったのです。

この事件以来、不整脈を抑えるから論理的に良いはずだということではなく、最終的な死亡率をさげるという目標に対しての結果が証明されなければ、薬として有効でないことになりました。このような考え方は、最近の医療の主流となり科学的証拠に基づく医療といわれます。エビデンスによる医療への変化

つまり、1990年以降医療の世界でも、エビデンス(科学的証拠)があるかどうかが重大事になったのですが、本来、医学が科学的であったなら、今更エビデンスなどとは言わなくてもよかったはずです。逆からいえば、それまでの医療が必ずしも科学的ではなかったという証拠の一つでもあります。

現在、医学生はエビデンスに基づく医療を教育され、医師の思考法はますます科学的にという傾向が強くなるでしょう。まずは科学的思考法を身につけることが医師にとって大切であると思います。しかし、科学的思考だけで患者の期待に応えられるかどうかは疑問です。次号では、この問題について考えたいと思います。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.052(195号):医療の歴史から新しい時代の医療を俯瞰する その2

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

今回は、記録が残っている時代の医療から医療の社会性を考えてみたいと思います。

古代ギリシャでは

古代ギリシャの有名な歴史家ヘロドトスの書「歴史」には、次のように書かれているそうです。

当時は医師がいないため、病人がでると家に置かず広場へ連れていった。通行人は病人に症状を訊ね、同じ経験があるとその治療法を教えた。誰でも広場で病人に、どういう病気かを訊ねずに、知らぬ顔をして通り過ぎてはならぬことになっていた。

つまり、医療の智恵の集積がなく、個人の経験のレベルで留められていたようです。ただし、その個人の経験は社会に歓迎されなくてはならない仕組みとなっていたようです。ヒポクラテスの時代に

現在の欧米の医療の源はヒポクラテスに求められます。ヒポクラテスは紀元前460年から370年頃の医師ですが、父親も祖父も医師という家に生まれ医学の智恵を学びます。ヒポクラテスは、患者の観察とその記録の作成を重んじました。その知識が集積されるからです。そして、厳格な職業意識をもち、弟子への厳しい教育でも有名でした。

患者へ危害を与えないこと、どんな家を訪れる時もそこの自由人と奴隷の相違を問わず、不正を犯さないこと、患者の秘密を厳守することなどをとなえた「ヒポクラテスの誓い」は、現在でも通用する医療の大事な価値観が含まれており、欧米の医学校で卒業時に使われています。

一方で、現代の事情とは異なる面もあります。例えば、誓いは次のような項目で始まっています。

「この医術を教えてくれた師を実の親のように敬い、自らの財産を分け与えて、必要ある時には助ける。師の子孫を自身の兄弟のように見て、彼らが学ばんとすれば報酬なしにこの術を教える。著作や講義その他あらゆる方法で、医術の知識を師や自らの息子、また、医の規則に則って誓約で結ばれている弟子達に分かち与え、それ以外の誰にも与えない。」

つまり、誓いは専門家集団内における教育による伝達と伝承を促すものではありますが、同時に他の人には誰にも与えないという閉鎖性をもつものでもあったのです。現在では、医療の情報は、社会全体あるいは人類の財産であり、公開することが求められています。情報の公開は、専門家の間だけではなく、一般市民にもアクセスできることが前提となっています。

また、「自身の能力と判断に従って、患者に利すると思う治療法を選択し、害と知る治療法を決して選択しない。」と宣言するように、治療法を選択する主体が患者ではなく医師であることを明確に記しています。この当時の医療はパターナリズム(父権主義)の医療であり、親が子供のために良かれと思ってやることが正解であるという医療であったのです。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.051(194号):医療の歴史から新しい時代の医療を俯瞰する

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

はじめに

今、社会は大きな変革期にあり、医療も大きく変わろうとしています。新しい時代の医療をより良く創り育てていくためには、今までの医療の歴史をよく知っておくことが必要です。このシリーズでは人類と医療について歴史的経過をたどりながら考えていきたいと思います。

医療の始まり

医療は人類の歴史とともに始まり、そして続いてきました。いや、人類の歴史より古いと言えるのかもしれません。なぜなら、動物の段階から他の動物をケアするという行為はみられるからです。

例えば、鳥やサルが毛づくろいをするのは自分の身体を守るためでもありますが、サルはお互いに毛づくろいしたり、小さな傷や腫れものをなめたりする行為がみられるからです。他へのケアをする行為が医療の始まりと考えられるからです。

もっと根本的に考えると、衣・食・住を整えることは、人が身体の健康を守るために行った行為もあり、その意味では医療の原形であったと考えることもできます。衣類を着ることは、身体を温めて保温し、外傷からまもるという意味があり、家を建てるのは雨風をしのぎ、暖かい環境を保つためでもあります。食は身体を形づくりエネルギーを得るためにも必須の生存のための行為です。困ったときの神頼み

周囲の環境が穏やかな時期は良いのですが、地震や嵐、豪雨、干ばつなど天変地変が起きると、人類は対処しきれなくなり神頼みとなりました。自分ではコントロールできないものであったからです。呪術者が神に天候地変を穏やかにしてくれることを祈り、村人もその祈りに参加します。

それと同じように、病も正体も分からずコントロールができないものでした。そこで呪術者にお祈りをまかせるという医療であったのです。呪術者は神へのお取り次ぎとして病の回復を祈ります。

このような医療の原型が今も私たちの意識の中には根付いています。治らない病気になった時の神頼みであり、神社やお寺での祈祷も現代でも特別に珍しいものではありません。祈祷者はどんな病気であってもお陰をもらって治してあげなければと考え、患者さんやその家族も祈る行為で安心や希望を得ようとします。

ところが、呪術者としての存在を医師に求める患者さんもいます。どんな病気であっても名医なら治してくれるとして医師を理想化してしまうのです。そんな患者さんの気持ちを利用して騙そう、儲けようとする(ニセ)医師も出現してきます。

インチキな医療に大金をつぎ込んでしまい後で後悔してしまうことになるのは、呪術者(あるいは奇跡をおこす魔法使い)の医師に頼ろうとする気持ちが患者さんの側にあり、そして、それを利用しようとするものがいるからなのです。

わたしは神仏に祈ること自体を否定するものではありませんが、その気持ちを金儲けにのために利用しようとする悪徳な医師や宗教者(?)には気をつけて欲しいと思います。インターネット上には○○大量療法や免疫療法で末期ガンが治ったなどと宣伝するサイトがありますが、その多くはインチキなものです。次号に続く

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.050(193号):アルコールに関連する問題 その1

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

はじめに

TOKIOのメンバー山口達也さんが強制わいせつ罪で書類送検されるという事件が起きました。その後、山口さんは起訴猶予処分となりましたが、ジャニーズ事務所からは契約を解除されました。事務所としては、これで事件は一件落着ということにしたいのかもしれませんが、山口さんにとっては、これからどのように回復し生きていくのか大きな問題は残されたままです。

それにしても、もう少し早く何とかできなかっただろうかと悔やまれる一件です。今回は、大量に飲酒をする人を身近にもつ人のために、アルコール使用障害について解説します。飲み過ぎを知るためのテスト(AUDIT:アルコール使用障害テスト)

飲み過ぎ(アルコール使用障害)やアルコール依存症、その予備軍などを知るためのスクリーニングテストとして、AUDIT(Alcohol Use Disorder Identification Test、アルコール使用障害テスト)があります。今では、ネット上Googleで「AUDIT」と入れて検索するだけで、いくつかのサイトが出てきます。アサヒビールやキリンビールが作成したHPの中にもあります。そこで10個の質問に対して答えるだけで点数が計算されてきます。飲みすぎかなと思う人は自分でも試してみてはどうでしょうか? あるいは、近くに飲みすぎの人がいればテストしてみることを奨めてみてください。

因みに、このようなビール会社のHPは営業のためというよりは、製品使用上の注意を広く知らせるためにつくられたものであり、専門の医師が監修しています。わたしもその一つの監修などに加わっていますので、安心して使ってみてください。AUDITの点数評価

世界の各国でAUDITは使われていますが、その点数による評価は国によって異なります。わが国では、8~14点なら問題飲酒者として減量の指導が奨められ、15点以上ならアルコール依存症が疑われるとして専門医の受診が奨められています。とくに、20点以上ではアルコール依存症の可能性が高く、アルコールの専門医に受診することが強く奨められます。

一般に、お酒が好きで大量に飲む人は、自分の周囲にも飲む人が多くいるために、「自分はそれ程大量には飲んでいない」、「自分の飲み方は普通だ」と考えている場合がほとんどです。しかし、このテストで、もし15点以上であれば、日本の男性の中で上位5%の酒飲みであるということになります。

上位5%というのは、20人に一人ですから、40人のクラスでトップクラスの飲み方ということになります。入試などで使われる偏差値で表すと66以上に相当しますから。

いや、このように褒めてしまうとますます飲んでしまうのが呑兵衛です。むしろ飲酒をコントロールできない下位5%として、偏差値33以下と表現するべきかもしれませんね。このようにテストをすることにより自分の現状を知ることができます。次回には、この得られた点数から次にどうするべきかについて考えてみたいと思います。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.049(192号):病いの意味を考える。疾病と病い その2

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

病の意味を見つけられたところが出発点となる

病に意味を見つけることができれば、そこが患者さんにとって活動の出発点となります。なぜなら、その意味の上に病を抱えながらも生きていくことが可能となるからです。人は意味の中に生きる動物です。特に、難病や重い病気になってしまうと、「なんで私が」とその意味を求めることになります。ところが、意味を見つけられない状態では、そこに思考が留まったままとなり、その人らしく生きていくことは困難なのです。

誰が意味を見つけるのか

では、病の意味はどうやって見つけられるのでしょうか? 誰が見つけるのでしょうか? 患者さんが自分自身で見つける場合と他の誰かに頼って見つける場合の二つがあります。

さて、病気に関することで他の誰かに頼るとなると、その専門家である医療者にと考えてしまうかもしれません。しかし、それは必ずしも適切であるとはいえません。科学は意味や価値とは離れた次元にあり、効率や能率を重んじる次元に存在しているため、科学をベースに意味を見つけることは不可能だからです。

科学的な思考を身につけた医療者に相談しても、病の意味を見つけてもらうことを期待することはできません。「タバコを吸いすぎたから」、「酒を飲みすぎたから」、「家族にも多いので遺伝ではないか」などと言われるのが関の山です。しかし、これらは病気の原因の一つではあったとしても、病の意味ではありません。

沖縄には、こういったときに頼ることのできる存在としてユタがいるのかも知れません。しかし、東京など特に都市部においてはそのような人に頼ることは一般的でありません。

したがって、病の意味は自分で見つけなければならないことになります。では、どうやって意味を見つけるのか。

病になると、先ずは病から治ることを考えるでしょう。近くの医師で治せないとなると、遠くてももっと専門の医師にと受診するかもしれません。少しでも手術の上手な外科医にまかせたいと考えるかもしれません。その様な時期には、元の状態への回復を目指し、病気になった意味など余り考えないかもしれません。

病気からの回復がかなわないと判ったとき、病の意味づけが始まり、意味を見つけることができれば、そこから新たな活動へと続くのです。そこへ行くためには、病から回復するという願いが現時点ではとりあえずかなわないということを納得するために、回復するための努力を先ず精一杯やっておくことが大切ではないでしょうか。

その上で、病を抱えながらも意味を見つけて活動している人(患者さん)と出会い、対話することにより、病には意味を見つけられることを知り、その大切さを知り、意味を見つけようとすることが可能となります。それは、実際に会って話すことはできなくても、闘病記を読んだり、映画を観ることなどでも、同様の体験を得られるかもしれません。

わたしは、そのような自分のお手本になる存在を見つける場として、患者会の活動に期待しています。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.048(191号):病いの意味を考える。疾病と病い

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

健康をおびやかされた状態(すなわち病気)を表す言葉として、疾病(または疾患)と病い(やまい)があります。疾病とは、科学的に客観的にとらえられた病気です。端的にいえば、医学の教科書に従って医師が病名をつけて認めたものということになります。

一方、病いには科学的にはとらえられることのできない部分があり、主観的でもあり、本人が自分の状態をどのようにとらえているかが問題となります。また、社会との関係性や生きる意味などの問題も含めて解決の容易ならざる問題も含めて病いということになります。つまり、医学的な解決(治療)ができない問題も多く含まれます。難病やがんなど慢性病の患者さんにとっての病気は、疾病だけではなくて、病いの部分が多く含まれていることが特徴的です。病いには意味があるのか?

さて、病いには意味があるといわれることがあります。その前提として、大いなる存在である神や仏からそれぞれの個人には生きていることの意味が与えられており、病いにも意味が含まれているという考えがあり、宗教者はこのような言い方をします。病いの意味を知ることにより、その人にとっての生きる意味がより深く明瞭に理解できるようになるというのです。

しかし、神様や仏様を信じていない人にとっても同様に意味はあるのでしょうか? そのような人も、病いの意味を考えることは可能でしょうか? 病いの意味を考えることにより、得られるものはあるのでしょうか? 私はその問いかけのどちらに対しても、「はい(イエス)」と肯定的に考えています。人は意味の中に生きてきた

なぜなら、神仏を信じていようがいまいが、人は意味の中に生きているからです。自分の行動していることの意味を意識せずに生きている人は、ほとんどいないのではないでしょうか。人類は未来にそなえて蓄えることを覚えて豊かになり、文化を創り出してきました。ごく一部の人、その日暮らしのフーテンをのぞいて、人は今を我慢し未来のために努力し働いています。農耕文化はそのような考え方のもとに培われ、私達は幼少時から意味のために、未来のために行動する思考が刷り込まれてきたのです。

したがって、生きることに、意味を求めることが当然のことなのです。そして、人生そのものにも意味を求めてしまうのです。病という人生を脅かされる状態が訪れたときに、病の意味を求めることも当然なのです。

そして、病いの意味を見つけることにより、そこを新たな出発点として生きていくこと、生きる意味を考えることが可能となるのです。次号に続く

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.047(190号):生命はその起源から多様性をめざしてきた

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

前回まで、個人の生き方の多様性、一個の個体の中での細胞の多様性について考えてきました。今回は、もう一つ視点をかえて生命の期限から生命全体にとっての多様性について考えてみたいと思います。

地球に最初に生命が生まれたときは1個の細胞であったと考えられています。そして、それが分裂し、突然変異を繰り返しながら、分化して色々な生命体になってきたのです。だからこそ、細菌も、高等動物の人間も、基本的には同じ材料で成り立ち、DNA、mRNA、タンパク質の合成など細菌の細胞を使って研究されたことがヒト(人類)にもあてはまるのです。一個の細胞から、細菌、菌類、藻類、植物、昆虫、動物などが生まれ、さらにそれらの中で進化が繰り返され多くの生物が生み出されてきました。

ヒトは言葉や道具を使う動物として進化の頂点に立っているとされますが、聴覚、視覚、嗅覚が優れている動物がいるなど、ある分野の機能ではもっと高度な生物もいるわけです。百獣の王といわれるライオンも、実は他の動物を捕獲して食べていなければ生きていけないことを考えると、むしろ他の動物の存在に頼って生きているあわれな動物になります。

動物は自分で自由に移動ができて餌をとることができるなど優れていると思うかもしれませんが、実は植物が光合成によりつくり出す酸素がなくては生きていけませんし、光合成によりつくられる炭水化物をエネルギーとして生きているのです。植物は自分だけでも生きていくことができるけれども、動物は植物がいなければ生きてはいけないため、ある意味で、動物は植物に従属する生物ということになります。

機能の進化した高等動物になればなるほど、他の生物がいなくては生きていけませんし、環境が激変すると死滅しやすいのも高等動物です。人類は今までの環境の中で生まれてきたはかない生き物であり、生命の頂点に立っているなどと驕っていると、環境の激変や他の生物の死滅により最も困るのも人類ということになります。見方を変えれば、人類は他の生物が多様に豊富にいるお陰で生き延びられているのです。

もし、再び氷河期が訪れるなど環境が激変すると、人類は滅びてしまうかもしれません。しかし、進化をしていない生物はそのような環境の中でもしぶとく生き残り、そこからまた進化する生物を創り出すのかもしれません。

生命は、多様化する方向で進化をとげてきたし、進化をしていない生物に支えられて進化をした生物は生きており、生命にとっての危機が訪れても多様性があれば生き残れるものがいるわけです。このように考えると、生命は一個の細胞から多様性を目指して活動してきたということができます。そして、多様性こそが生命にとっての力なのです。

生命そのものが多様性を目指していること、人間として生まれた一個の細胞が分裂して多様な細胞となり、高度な信号のやりとりの下で高度な機能を果たしていることなどを考えると、私達、人間一人一人の生き方も多様であることが目指すものであるように考えられます。そして、多様な人間が存在し、それらがコミュニケーションをとることによって、ある種の統一まとまりのある社会を創ることが大切なのではないでしょうか。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.046(189号):生命にとって多様性って一体何だろう

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

多様性という言葉は、文字通り多くの色々なあり方のあることですが、私達にとって、多様性とはどんな意味があるのでしょうか。今回は、生命という観点から多様性について考えてみたいと思います。

まず、一人の人間の中で多様性を考えてみます。私達は卵子に精子が結合した受精卵という一個の細胞として生命を授かります。そして、それが分裂を繰り返していくわけですが、全ての細胞は同じDNAからできています。

頭の髪の毛から足の爪まで、脳、眼、鼻、肺、心臓、肝臓、胃、小腸、大腸、腎臓、膵臓、筋肉、骨など形や機能が全く異なる臓器であっても、それらはすべて同じDNAの細胞からできたものなのです。それぞれの細胞が、その場に応じた適切な形をし、適切な機能を果たしているから一人の人間として高度な機能を持つこと高等動物として生きていくことができるのです。

分裂を繰り返していく中で、それぞれの細胞はその場で色々な信号を受け取ります。そして、その場に必要な細胞へと成熟していきます。幹細胞と呼ばれる状態の時には、色々な細胞に変化する能力をもつのですが、いったん成熟した細胞になると、もう元に戻ることはできません。ある意味で色々な可能性を棄てて成熟した細胞になっていくことになります。

時々、成熟した細胞が幼帰りすることがあります。それが、がん細胞です。がん細胞とは、周りの環境の都合を考えることなく、貪欲に増えたり栄養や酸素を周りの細胞から奪い、本来の機能を発揮することなく、そして、他の臓器に移ってでも生き続けることのできるヤンチャな細胞ということができます。

多様性をもつ成熟した細胞が、周囲からの信号を受け取り、その場に応じて機能をはたすため、人間は一人の生命体として高度な機能を持つことができるのです。かっては、脳がすべての指令を出しているように思われていたのですが、実はそれぞれの臓器同士で色々な信号のやりとりをして調和を保っていることが解ってきています。タモリさんが司会をするNHKスペシャルの番組「人体 神秘の巨大ネットワーク」で様々な臓器同士で信号のやりとりが行われている様子が解説されていましたので、それを視た人はそのことがよく理解できるのではないでしょうか。

一個の細胞から分裂をした同じDNAを持つ細胞が、その場その場に応じて色々な形と機能を備えた多様な細胞になり、それぞれの細胞が信号のやりとりを行いつつ、機能をはなしていることで、人間が一つの統一された個体として高度な機能を持つことができているのは、神秘としかいいようがありません。そして、その信号のやりとり、それを細胞同士のコミュニケーションということもできますが、脳に完全に支配されているのではなく、それぞれの臓器同士でも独立して行われているのです。次回では、生命全体から多様性の意義について考えてみます。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.045(188号):多様性を受け容れる社会へ

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

多様性(ダイバーシティ)は21世紀の人類の生活を考える上での大切なキーワードです。生活の色々な場面において多様性が許されることが求められますが、わが国では同調圧力が大変強く、多様性を許容しない風土もあります。多様性に対する不寛容さは、難病を持つ患者さんにとって住みにくい社会にする一因ではないかと思います。今回は、わが国における同調圧力と多様性について考えてみます。

最近、わが国の同調圧力の高さを考えさせられた事件が頻発しています。大阪の府立高校で生まれつき自毛の色素が薄い少女に対して黒髪であることを強要された事件があります。茶髪の学生がいることが高校の評判を落とすからという理由だったそうですが、その背景には、高校生は黒髪であるべきだという世間の目があるからではないでしょうか。

また、近年就職活動をする大学生の服装(リクルート服)がほとんど黒一色であることにも驚かされます。企業が黒いスーツで来るようにと指示しているわけではありませんから、学生が自主的に黒を選んでしまっているのでしょう。スーツは紺やグレー、茶色のスーツであっても良いはずですが、周りと同じ色にしていなければ不安だと学生が考えてしまうためでしょう。

個性的という表現も受け取り方は様々です。私は個性的という言葉を褒め言葉と考えてきましたが、現在では個性的というのは遠回しに変わった人と表現する時に使われ悪い表現と考える人も多いのです。

ある自民党の代議士は宮中晩さん会へ同性パートナーと同伴することに反対し「日本国の伝統に合わない」と述べたそうです。しかし、法政大学総長の田中優子氏によれば、ここでいう伝統も明治維新以降のものであり、短い歴史でしかありません。江戸時代の人々は、もっと多様で個性的な生活が許されていたのだそうです。

受動喫煙の防止対策をめぐり「がん患者は働かなくていい」と発言した代議士もいました。がんを治療後に生活している人が数多くいる中での発言です。ライブドア社の元社長堀江貴文氏のツイッター上の発言はもっと直接的です。「そういう人は働いたほうが社会全体の富が減って結果として自分も損するって事に気付いてない。生産効率の悪い人を無理やり働かせるために生産効率のいい人の貴重な時間が無駄になっているのだよ。」「あのさ俺差別発言なんかしてねーよ。障害者だろうが健常者だろうが働いたらその分社会が損する奴がいるって書いただけ。」 「障害のあるなしと仕事のパフォーマンスはあんまり相関性ないよ。クズは障害がなくてもクズのまま。」

能率や生産効率を最大限にすることを目標とし、政治家や経営者は障害をもつものが働くことを無駄だ、そのような人は隔離した方が良いという考えです。このような発言が見られるのはわが国だけではありません。12月17日付のワシントンポスト紙には、米国のトランプ大統領は同国の疾病管理センターにdiversityという言葉を使うことを禁じたことを報じています。能率や効率だけを優先し国民を管理する社会が、わが国では明治維新より始まり、第二次世界大戦前の軍国主義、戦後の経済大国主義へと進んできました。21世紀は、そのような社会に決別をつげ、多様な価値観が同居し、障害者も健常者もそれぞれの役割を果たせる社会を作ることが可能ではないかと思います。難病の皆さんが連帯し協働しているアンビシャスの会の活動は、そのような社会作りへの一歩を踏み出す貴重なものです。どうぞ、良いお手本づくりに邁進して下さい。

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.044(187号):小林麻央さんの生き方に学ぶ その5

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

標準治療とは何か

標準治療とは、科学的にその治療効果が証明され、その病気に関係する学会のガイドラインの中で推奨され、健康保険でも認められた治療です。ただし、効果が科学的に証明されていても、必ずしもその治療により全員がすっかり良くなるということではありません。

科学的に効果を証明するためには、よくデザインされた研究方法で行われ、その結果に統計的に意味のある差があることが要求されます。よくデザインされた研究とは、色々なかたより(バイアス)を除く工夫がされた研究であり、統計的に有意な差があるというのは、偶然一例だけで効いたのではなく、その治療法を受けた患者のグループが比較の対照とするグループに比べて、少しでも死亡率を下げることが証明できたということです。

以前は、がんのサイズが縮小したなどの効果を認めるだけで薬が効いたと言っていた場合もありますが、現在では治療により生存率の改善がえられなければ効果があったとは認められません。同様のことは、がん以外の病気の治療でも当てはまります。例えば、ある不整脈のお薬を使って不整脈が少なくなったとしても、死亡率が改善することがなければ、その治療法は効果があるとは判定されません。このように、標準治療は多くの手続きを経て科学的に効果が証明された治療法であるのです。標準治療を受けるにあたって

ただし、標準治療でも治療に伴う副作用や合併症がでたり、その後の生活の質(QOL)が落ちることはある程度止むを得ないこととされます。特に、がんは進行すると生命に関わるので、多少の合併症や苦痛があったとしても生存率がよければ治療法として認められることになります。そして、副作用や合併症の出現のしかたは個人差も大きく予測が難しいという問題もあります。

治療を行う施設によっても合併症や副作用の出現率は異なり、また、それが出たときに抑える能力にも差があることも事実です。科学的に効果が証明された標準治療であっても、生存率の改善効果が僅かなものであれば、治療の下手な施設で受ければ改善が望めない場合があります。もし、いのちに関わる病気であれば、施設をよく選んで治療を受けることが奨められます。

また、心臓、肺、腎臓、肝臓などの重要な臓器に病気があるかどうか、年齢などによっても治療の利益と不利益の比率は変わってきますから、標準治療がどんな人に対してもよいと言えるわけではないのです。特に高齢者では他の病気の合併も多いので、がん専門の病院よりも循環器や糖尿病の専門医のいる総合力のある病院の方が治療後のコントロールがよい場合があります。標準治療を諦めるときには

手術や抗がん剤を受けることはどうしても恐いからとか美容の上で抵抗感があるなど、積極的に受けたくない人が多いことは事実です。ただし、そのような理由で標準治療を受けないのであれば、あの時に受けておけば良かったと後で後悔しないよう、しっかりと決意をしてから代替療法を選んでください。そのためには、多くの人によく相談した方がよいでしょう。

また、高齢だからという理由だけで手術を諦める必要もありません。高齢になればなるほど、個人の体力の差は大きくなります。個人個人の健康度をよく判断してから治療法を選択することをお奨めします。80歳を超えて手術などできないと諦めていた人でも、体力がある人では無事に手術を終えられる場合もあります。あくまでも、個人個人の状態をよく診た上で決めることなのです。次号に続く

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.043(186号):小林麻央さんの生き方に学ぶ その4

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

小林麻央さんの闘病生活について考える時、避けて通ることができないのは代替医療をどうあつかうかの問題です。代替医療といっても色々なものがあるため、それらをひとまとめに話すことは難しいという面があります。もう一つの難しい側面は、科学的な現代(西洋)医学と代替医療をどのように調整するかという点です。この二つが上手く調整できれば統合された医療、すなわち統合医療ということになりますが、実際には統合することはとても困難です。

代替医療には、長い歴史を持つ中医(わが国では漢方)や鍼灸、アユルベーダなどがありますし、比較的新しく生まれたホメオパシーやオステオパシー・整体なども含まれます。また、祈祷やお祓いなどシャーマンによる医療も含まれます。沖縄は現代医学とシャーマンとしてのユタが上手く共存できている地域の一つです。多分、近所の評判で訪れても、最初から100%は信用しないで、自分で信用するかどうかを決めているのではないでしょうか。そのことは現代医学でも代替医学でも同じです。最後は自分で判断することです。

ややこしいのは、最近では近代科学を装った医療として、温熱免疫療法や水素水療法、高濃度ビタミンC点滴療法なども代替医療としてあげられます。インターネット上には、これらの療法に関する宣伝があふれており、がんや難病で悩む人を惹きつけます。元○○大学教授が開発したとか、エピジェネティック療法や樹状細胞などの科学的な用語を権威付けとして巧みに使い、しかもホームページも上手く作られ、診療施設もきれいなため、それだけで信用してしまうのかもしれません。

科学を装った治療法を見分けるためには、かなり専門的な知識が必要となりますが、もし、一般市民として見分けたいなら、この医者の主目的が金儲けかどうかを基準にみれば、見分けやすいのではないでしょうか。そして、騙されないためには、信用のできる人に必ず相談してみることです。

お金や地位をもつ人、有名人が騙されやすいのは、騙そうとする人がターゲットにして近づいてくるからという面もありますが、騙されてしまう人は、自分の立場を利用すれば、他の人が受けられない治療も受けることができるはずだと考えてしまうからという面もあります。

高額な費用をかければがんが治る、あるいは情報を集めるのが得意であれば、がんが治るということであるとするのなら、アップル社の創始者スティーブ・ジョブズは膵臓腫瘍であんな死に方をすることはなかったはずです。ジョブズ氏は世界で一番の金持ちでもあり情報収集の専門家でもあります。それでも失敗してしまうほど、金と情報だけではどうにもならないことがあるということです。一番大切なことは現代医学を最初から否定しないことです。現代医学では、科学的な手法によって効果が認められたものが残ります。その反面、副作用の大きい治療法があり、副作用の出現は個人差も大きいのです。その副作用と治療効果のかねあいの中で決めていくことになります。

現代医学は日進月歩ですから、以前はインターフェロン注射の副作用が強くて治療を受けられなかったC型肝炎の患者さんも、今では、経口薬を飲むだけで完治する時代となりました。常に、最新の治療に関する情報をえておくことが望まれます。新しい治療は古い治療との比較の上でよりよいと認められたものが標準治療になっていくからです。

それでも、標準治療がダメなら代替療法へと進むことになりますし。標準療法をうけながら代替療法でもよいのですが。まずは、標準治療をよく知ってください。次号に続く

東洋経済オンラインに加藤先生による「市民のための患者学」2週間ごとの連載スタート!

http://toyokeizai.net/articles/-/143366- 慶応義塾大学看護医療学部

教授 加藤 眞三 - 1980年、慶應義塾大学医学部卒業。1985年、同大学大学院医学研究科修了、医学博士。

1985~88年、米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。

その後、都立広尾病院内科医長、慶應義塾大学医学部内科専任講師(消化器内科)を経て、現在、慶應義塾大学看護医療学部教授(慢性病態学、終末期病態学担当)。

患者の力: 患者学で見つけた医療の新しい姿

出版社: 春秋社「患者には力がある!」 毎日を健康に生きるために、そのためにも、真の患者中心の医療を実現するために、いま必要なこととは。

NO.042(185号):小林麻央さんの生き方に学ぶ その3

慶応義塾大学看護医療学部 教授 加藤 眞三著

重い病気やがんなどでは余命の告知がしばしば問題となります。小林麻央さんの闘病ブログ「KOKORO.」には余命が告知されたかどうかについて書いていませんが、夫の市川海老蔵氏はテレビで「2016年の3〜5月でたぶんダメだった。(2016年)今年の夏は絶対無理だと思った。今10月でしょ。もうすでにこの時点ですごいことが起こっている」と打ち明けています。なくなられたのが2017年6月22日ですから、それから更に8ヶ月生きていたことになります。麻央さんのブログには奇跡が起きることを信じる強い希望が感じられました。

「余命1ヶ月の花嫁」がテレビ番組で流されたり、映画化されるなど、余命は1ヶ月や3ヶ月単位でわかるものと、一般の人には思われているかもしれませんが、余命の告知は一体どれくらいあたるものなのでしょうか。

わが国の緩和ケア医師が臨床的に予測した生存日数と実際の生存日数が報告された論文があります。横軸が医師の予測した日数、縦軸が実際の生存日数です。横軸の60日(2ヶ月)、90日(3ヶ月)、180日(6ヶ月)の上に、点が多くのっていますが、医師が1ヶ月単位で予測していることが表われています。

さて、例えば横軸の60日や90日の上の点を見て下さい。縦軸で、0日から180日までまんべんなく広がっていることが理解できます。これくらい医師の予測はあたらないものだということなのです。

グラフの中に3本の線があります。これは真ん中の線が医師の予測がぴったりあたった場合、その上の線が予測より33%長く生きた場合、下の線が予測より33%短く生きた場合になります。プラス・マイナス33%の範囲とは、予測が3ヶ月だと2ヶ月から4ヶ月の間に亡くなった場合に相当します。上下の二つの線の間に含まれる医師の予測日数のプラス・マイナス33%の範囲内で亡くなった人は、35%に過ぎません。予測がプラス33%より長めで楽観的すぎたのは45%、予測がマイナス33%以内で悲観的すぎたのが20%と報告されています。患者さんやその家族、あるいは一般市民の方にも、この事実を知って欲しいのです。素直な患者さんは、この余命の告知にあわせて死の準備をしてしまいます。余命の告知はあたらない。